フランチャイズは本当に儲かるのか?成功率と年収相場を徹底解説

「フランチャイズビジネスは本当に儲かるのだろうか」という疑問は、独立開業を検討している多くの方が抱く素朴な疑問です。 テレビやインターネットでは成功事例が華々しく紹介される一方で、廃業や失敗のニュースも後を絶ちません。 実際のところ、フランチャイズオーナーの年収は300万円から2,000万円と大きな開きがあり、成功と失敗を分ける要因は複雑に絡み合っています。

本記事では、フランチャイズビジネスの基本的な仕組みから収益性の実態、さらには成功するための具体的なポイントまで、データと事例を交えながら徹底的に解説していきます。 フランチャイズ加盟を検討している方はもちろん、すでに開業準備を進めている方にも役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

Contents

フランチャイズビジネスの基本的な仕組み

フランチャイズとは何か

フランチャイズとは、事業展開を目指す企業(フランチャイザー)が、個人や法人(フランチャイジー)に対して、商標やノウハウ、商品・サービスの提供権を与えるビジネスモデルのことを指します。 身近な例でいえば、コンビニエンスストアの大手チェーンや、ファストフード店、学習塾などが代表的なフランチャイズビジネスとして挙げられます。 このシステムの最大の特徴は、すでに確立されたビジネスモデルを活用できるという点にあります。

一般的な独立開業と比較すると、フランチャイズには明確な違いがあります。 通常の起業では、商品開発から販売戦略、ブランディングまですべてを一から構築する必要があります。 しかし、フランチャイズの場合は、本部がこれらの要素をパッケージ化して提供してくれるため、経営経験がない方でも比較的参入しやすいという利点があります。

フランチャイズビジネスが日本で急速に広まった背景には、高度経済成長期における消費者ニーズの多様化があります。 1970年代以降、コンビニエンスストアを皮切りに、さまざまな業種でフランチャイズ展開が進み、現在では約1,300を超えるフランチャイズチェーンが存在しています。 市場規模は約26兆円に達し、日本経済において重要な位置を占めるまでに成長しました。

フランチャイズの仕組みを理解するうえで重要なのは、「ウィンウィンの関係」という考え方です。 本部は少ない投資で事業を拡大でき、加盟店は確立されたビジネスモデルを活用できるという、双方にメリットがある構造になっています。 ただし、この関係性が適切に機能するためには、両者の利害が一致し、信頼関係が構築されることが不可欠です。

本部と加盟店の関係性

フランチャイズビジネスにおける本部と加盟店の関係は、単なる商品の仕入れ先と販売店という単純な構造ではありません。 両者は独立した事業体でありながら、共通のブランドのもとで協力し合うパートナーシップの関係にあります。 この独特な関係性を正しく理解することが、フランチャイズビジネスで成功するための第一歩となります。

本部が提供する主なサポート内容は多岐にわたります。 まず、ブランド使用権の提供があり、これにより加盟店は知名度のある看板を掲げて営業することができます。 次に、商品やサービスの供給体制の確立、マーケティング戦略の立案と実行、そして経営ノウハウの伝授などが含まれます。

具体的な本部のサポート内容を以下の表にまとめました。

| サポート項目 | 具体的な内容 | 加盟店へのメリット |

|---|---|---|

| 開業前研修 | 商品知識、接客技術、経営管理の指導 | 未経験でも安心して開業できる |

| 立地調査 | 商圏分析、競合調査、売上予測 | リスクを最小限に抑えた出店が可能 |

| 販促支援 | 全国規模の広告、キャンペーン企画 | 個人では難しい大規模な集客が実現 |

| 商品開発 | 新商品の企画、品質管理 | 常に競争力のある商品を提供できる |

| 経営指導 | スーパーバイザーによる定期訪問 | 問題解決や改善提案を受けられる |

一方で、加盟店側にも本部に対する義務があります。 最も重要なのは、ブランドイメージを守るために定められた運営基準を遵守することです。 商品の品質管理、接客サービスの水準、店舗の清潔さなど、細かな規定に従う必要があります。

この関係性において時として問題となるのが、経営の自由度の制限です。 加盟店オーナーは独立した事業主でありながら、商品の仕入れ先、価格設定、営業時間など、多くの面で本部の方針に従わなければなりません。 このバランスをどう捉えるかが、フランチャイズ経営の満足度に大きく影響します。

成功している加盟店の多くは、本部との良好な関係を築いています。 定期的なコミュニケーションを図り、問題があれば早期に相談し、本部からのアドバイスを素直に受け入れる姿勢が重要です。 逆に、本部と対立的な関係になってしまうと、サポートを十分に受けられず、経営が困難になるケースも少なくありません。

ロイヤリティの仕組みと相場

フランチャイズビジネスを理解するうえで避けて通れないのが、ロイヤリティという独特な費用体系です。 ロイヤリティとは、加盟店が本部に支払う対価のことで、ブランド使用料や経営指導料などの性質を持っています。 この費用をどう捉えるかが、フランチャイズが「儲かる」か「儲からない」かの判断に直結します。

ロイヤリティの算出方法は、大きく分けて3つのタイプがあります。 最も一般的なのが売上歩合方式で、月間売上高の一定割合を支払う仕組みです。 次に定額方式があり、売上に関係なく毎月固定額を支払います。 そして粗利分配方式は、主にコンビニエンスストアで採用されており、売上総利益を本部と加盟店で分配する方式です。

業種別のロイヤリティ相場を見てみると、大きな差があることがわかります。

- コンビニエンスストア:売上総利益の30~50%

- 飲食店:売上高の3~10%

- 学習塾:売上高の10~15%

- クリーニング店:売上高の5~8%

- 介護サービス:売上高の5~7%

- 買取専門店:売上高の0~5%

ロイヤリティが高いか安いかを判断する際は、単純な数字だけでなく、本部から受けられるサポートの内容も考慮する必要があります。 例えば、コンビニエンスストアのロイヤリティは一見高額に見えますが、商品の発注システム、物流網、ブランド力など、個人では構築不可能なインフラを利用できることを考えると、必ずしも割高とはいえません。 一方で、ロイヤリティが低い業種では、本部のサポートも限定的である場合が多く、加盟店の自助努力がより求められる傾向にあります。

ロイヤリティ以外にも、加盟時に支払う加盟金、保証金、研修費、さらには広告宣伝費の分担金など、さまざまな費用が発生します。 これらを総合的に計算し、想定される売上高と照らし合わせて、実際の手取り収入がどの程度になるかをシミュレーションすることが重要です。 多くの失敗事例では、このコスト計算が甘く、思っていたよりも手元に残る利益が少なかったというケースが見られます。

フランチャイズは実際に儲かるのか?現実的な収益性

フランチャイズオーナーの平均年収

フランチャイズオーナーの年収は、業種や立地、経営手腕によって大きく異なりますが、全体的な傾向を把握することは可能です。 日本フランチャイズチェーン協会の調査によると、フランチャイズオーナーの年収分布は300万円から2,000万円と幅広く、平均値は約600万円となっています。 ただし、この数字には大きなばらつきがあり、成功と失敗の差が明確に表れています。

年収の分布を詳しく見ると、興味深い傾向が浮かび上がります。 年収300万円未満のオーナーが全体の約20%を占める一方で、1,000万円以上を稼ぐオーナーも約15%存在します。 中間層である400万円から800万円の範囲には、全体の約50%のオーナーが集中しており、これがフランチャイズビジネスの現実的な収益水準といえるでしょう。

業種別の平均年収を比較すると、さらに明確な違いが見えてきます。

| 業種 | 平均年収 | 年収の幅 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| コンビニエンスストア | 700万円 | 400~1,200万円 | 安定性は高いが労働時間が長い |

| 飲食店(ファストフード) | 600万円 | 300~1,500万円 | 立地による差が大きい |

| 飲食店(居酒屋) | 800万円 | 400~2,000万円 | 高収益だが競争も激しい |

| 学習塾 | 500万円 | 300~1,000万円 | 地域密着型で安定経営 |

| ハウスクリーニング | 450万円 | 250~800万円 | 初期投資が少ない |

| 買取専門店 | 550万円 | 300~1,200万円 | 商品知識が収益に直結 |

重要なのは、これらの数字が額面年収であり、実際の手取り額はさらに少なくなるという点です。 社会保険料、税金、設備の更新費用、従業員の雇用コストなどを差し引くと、実質的な可処分所得は表示額の60~70%程度になることが一般的です。 また、オーナー自身が現場で働く労働時間を時給換算すると、必ずしも高収入とはいえないケースも存在します。

フランチャイズオーナーの年収に影響を与える要因は複数あります。 まず立地条件が最も大きな要因で、人通りの多い好立地と郊外では、売上に2倍以上の差が生じることもあります。 次に、オーナーの経営スキルと努力、そして本部のサポート体制の充実度も重要な要素です。 さらに、複数店舗を経営するマルチオーナーになることで、年収を大幅に増やすことも可能です。

初期投資と回収期間の目安

フランチャイズビジネスを始めるにあたって、最も重要な検討事項の一つが初期投資額とその回収期間です。 初期投資は業種によって100万円から3,000万円以上まで大きな幅があり、投資額の大きさが必ずしも収益性の高さと比例しないという点に注意が必要です。 一般的に、投資回収期間は3年から5年が目安とされていますが、実際にはさまざまな要因によって大きく変動します。

初期投資の内訳を理解することは、資金計画を立てるうえで欠かせません。 加盟金はブランド使用権の対価として支払うもので、返還されない費用です。 保証金は契約終了時に返還される可能性がありますが、未払いロイヤリティなどと相殺されることもあります。 店舗取得費には、物件の敷金・礼金、内装工事費、設備購入費などが含まれます。

業種別の初期投資額と回収期間の目安は以下のとおりです。

- コンビニエンスストア 初期投資:300万~500万円(土地・建物は本部が用意する場合) 回収期間:5~7年 特徴:安定した収益が見込めるが、回収期間は長め

- 飲食店(小規模) 初期投資:500万~1,500万円 回収期間:3~5年 特徴:立地と業態次第で早期回収も可能

- 学習塾 初期投資:200万~800万円 回収期間:2~4年 特徴:生徒数の確保ができれば早期回収可能

- ハウスクリーニング 初期投資:100万~300万円 回収期間:1~3年 特徴:低投資で始められ、回収も比較的早い

- 買取専門店 初期投資:300万~1,000万円 回収期間:2~4年 特徴:在庫資金が別途必要になる場合がある

初期投資を抑える方法もいくつか存在します。 中古設備の活用、居抜き物件の利用、本部の開業支援制度の活用などが代表的です。 また、日本政策金融公庫などの創業融資を活用することで、自己資金の負担を軽減することも可能です。 ただし、過度な借入は経営を圧迫する要因になるため、慎重な判断が求められます。

回収期間を短縮するためには、開業初期から積極的な営業活動を展開することが重要です。 オープニングキャンペーンの実施、地域への認知度向上施策、リピーター獲得のための工夫など、売上を早期に軌道に乗せる努力が必要です。 成功しているオーナーの多くは、開業前から入念な準備を行い、オープン初日から高い売上を記録しています。

成功率と失敗率のデータ

フランチャイズビジネスの成功率について、正確なデータを把握することは、加盟を検討する際の重要な判断材料となります。 経済産業省の調査によると、フランチャイズ店舗の5年継続率は約40%となっており、これは一般的な個人事業の継続率(約26%)と比較すると高い数字です。 しかし、裏を返せば60%の店舗が5年以内に閉店や撤退を余儀なくされているという厳しい現実も示しています。

業種別の成功率を見ると、明確な差が存在します。 コンビニエンスストアの5年継続率は約70%と高く、安定性の高さを示しています。 一方、飲食店は約35%と平均を下回り、競争の激しさが数字に表れています。 学習塾やサービス業は約45%と平均的な水準にあります。

失敗の主な原因を分析すると、いくつかの共通パターンが浮かび上がります。

| 失敗要因 | 割合 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 資金不足 | 35% | 運転資金の見積もりが甘く、資金ショートに陥る |

| 立地選定ミス | 25% | 商圏分析が不十分で、集客に苦戦する |

| 本部との不和 | 15% | 経営方針の違いから、サポートを受けられなくなる |

| 競合激化 | 15% | 近隣に競合店が出店し、売上が大幅に減少する |

| オーナーの健康問題 | 10% | 長時間労働による体調不良で経営継続が困難になる |

成功率を高めるためには、これらの失敗要因を事前に把握し、対策を講じることが不可欠です。 特に資金面では、初期投資だけでなく、最低でも6か月分の運転資金を確保しておくことが推奨されています。 また、本部選びの段階で、既存加盟店の実績や満足度を確認することも重要です。

興味深いデータとして、2店舗目以降の成功率は大幅に上昇するという傾向があります。 1店舗目で経営ノウハウを習得したオーナーが、2店舗目を出店した場合の成功率は約75%に達します。 これは、経験値の蓄積と規模のメリットが働くためと考えられています。

時系列で見ると、開業1年目の廃業率が最も高く、全体の約15%が撤退しています。 2年目から3年目にかけては比較的安定し、4年目から5年目に再び廃業率が上昇する傾向があります。 これは、設備の更新時期と重なることが一因とされています。

儲かる人と儲からない人の違い

フランチャイズビジネスで成功する人と失敗する人の違いは、単純な運不運だけではありません。 成功しているオーナーには共通する特徴があり、逆に失敗するオーナーにも一定のパターンが存在します。 これらの違いを理解することで、自身がフランチャイズビジネスに向いているかどうかを判断する材料になります。

儲かる人の最大の特徴は、本部のシステムを素直に受け入れながらも、地域特性に合わせた工夫を加えることができる柔軟性を持っていることです。 マニュアルどおりの運営を基本としながら、接客サービスの向上、地域イベントへの参加、独自の販促活動など、プラスアルファの努力を惜しみません。 また、数字に強く、日々の売上データを分析し、改善点を見つけ出す習慣を持っています。

一方、儲からない人の特徴として、他力本願の姿勢が挙げられます。 「フランチャイズに加盟すれば自動的に儲かる」という誤った認識を持ち、自助努力を怠る傾向があります。 また、本部への依存度が高すぎる、あるいは逆に本部の指導を無視して独自路線を走りすぎる、という両極端なケースも失敗につながりやすいパターンです。

成功者と失敗者の行動パターンを比較すると、以下のような違いが明確に現れます。

- 労働時間への姿勢 成功者:必要に応じて長時間働くことを厭わない 失敗者:楽をして儲けたいという意識が強い

- 従業員管理 成功者:スタッフ教育に力を入れ、チーム力を高める 失敗者:人材育成を軽視し、離職率が高い

- 顧客対応 成功者:リピーター作りに注力し、顧客満足度を重視 失敗者:新規客獲得ばかりに目が向き、既存客を軽視

- 資金管理 成功者:コスト意識が高く、無駄な支出を抑える 失敗者:どんぶり勘定で、資金繰りが悪化する

- 情報収集 成功者:他店の成功事例を研究し、積極的に取り入れる 失敗者:自店の殻に閉じこもり、改善の機会を逃す

特筆すべきは、成功しているオーナーの多くが、開業前に十分な準備期間を設けていることです。 最低でも半年から1年かけて、業界研究、競合分析、商圏調査などを行い、勝算を持って開業に臨んでいます。 また、家族の理解と協力を得ることも重要な成功要因として挙げられます。

年齢や前職との関連性も、成功率に影響を与えます。 30代後半から40代で、営業職や接客業の経験がある人の成功率が比較的高いというデータがあります。 これは、ビジネス経験と体力のバランスが取れた年代であることと、対人スキルが活かせることが理由として考えられます。

儲かりやすいフランチャイズ業種ランキング

コンビニエンスストア

収益モデルと年収相場

コンビニエンスストアは、フランチャイズビジネスの代表格として、安定した収益モデルを確立しています。 24時間365日営業という特殊な業態でありながら、日本全国に約5万8,000店舗が展開され、多くのオーナーが事業を継続しています。 収益構造を詳しく見ると、売上高から仕入原価を差し引いた粗利益を本部と分配するシステムが基本となっています。

コンビニオーナーの年収相場は、立地や売上規模によって大きく異なりますが、平均的には700万円前後となっています。 日商50万円の標準的な店舗の場合、月商は約1,500万円、年商では1億8,000万円に達します。 粗利率を30%として計算すると、年間粗利益は5,400万円となり、ここから本部へのチャージ(粗利の約40%)を支払うと、オーナー収入は約3,240万円となります。

ここから人件費、光熱費、廃棄ロスなどの経費を差し引く必要があります。 人件費は売上の約15%が目安で、年間2,700万円程度かかります。 光熱費その他の経費が年間300万円程度とすると、最終的な営業利益は240万円となります。 ただし、オーナー自身も店舗で働く場合、その分の人件費を節約できるため、実質的な年収は500万円から700万円程度になるケースが多いです。

複数店舗経営によって収益を拡大する道もあります。 2店舗目以降は経営ノウハウが蓄積されているため、効率的な運営が可能となり、1店舗あたりの利益率が向上する傾向があります。 実際、3店舗以上を経営するオーナーの平均年収は1,200万円を超えており、規模のメリットを享受しています。

| 店舗数 | 平均年収 | 経営の特徴 |

|---|---|---|

| 1店舗 | 700万円 | オーナー自身が現場に入ることが多い |

| 2店舗 | 950万円 | マネジメント業務の比重が増加 |

| 3店舗以上 | 1,200万円以上 | 経営者として組織運営に専念 |

収益を最大化するためには、廃棄ロスの削減が重要なポイントとなります。 適切な発注管理により廃棄率を1%改善するだけで、年間数十万円の利益改善につながります。 また、プライベートブランド商品の販売促進も、粗利率向上に貢献する要素です。

メリット・デメリット

コンビニエンスストア経営には、明確なメリットとデメリットが存在します。 最大のメリットは、強力なブランド力による集客力の高さです。 大手チェーンの看板を掲げることで、開店初日から一定の来客が見込め、売上の予測が立てやすいという利点があります。 また、本部による充実したサポート体制も大きな魅力です。

商品供給システムの完成度の高さも、コンビニ経営の大きなメリットです。 毎日複数回の配送により、常に新鮮な商品を提供でき、在庫リスクも最小限に抑えられます。 POSシステムによる売上分析、自動発注システムの活用により、経営の効率化も図れます。 さらに、公共料金の収納代行、ATM設置による手数料収入など、物販以外の収益源も確保できます。

一方で、デメリットも無視できません。 最大の問題は、24時間営業による労働負担の大きさです。 人材不足が深刻化する中、アルバイトの確保が困難になっており、オーナー自身が深夜シフトに入らざるを得ないケースも増えています。 結果として、時給換算すると最低賃金を下回るという声も聞かれます。

- コンビニ経営の主なメリット ・安定した売上が見込める ・本部の手厚いサポートが受けられる ・商品開発力による競争力の維持 ・多様な収益源の確保が可能 ・社会的信用度が高い

- コンビニ経営の主なデメリット ・24時間営業による身体的負担 ・人材確保と教育の困難さ ・本部との契約に縛られる経営 ・ドミナント出店による競合リスク ・高額なロイヤリティ負担

近年では、時短営業の導入、無人レジの活用など、労働環境改善に向けた取り組みも始まっています。 これらの変化を前向きに捉え、新しい経営スタイルを確立できるオーナーが、今後の勝ち組になると予想されます。 また、地域密着型の経営を心がけ、常連客との信頼関係を築くことも、長期的な成功には欠かせない要素です。

飲食業

人気業態と収益性

飲食業のフランチャイズは、多様な業態が存在し、それぞれに異なる収益特性を持っています。 現在人気の高い業態として、ファストフード、ラーメン店、焼肉店、居酒屋、カフェなどが挙げられます。 これらの業態は、初期投資額、必要なスキル、ターゲット客層などが大きく異なり、自身の適性と資金力に応じて選択する必要があります。

ファストフード業態は、オペレーションが標準化されており、未経験者でも参入しやすいという特徴があります。 客単価は1,000円程度と低めですが、回転率の高さでカバーし、月商1,000万円以上を達成する店舗も珍しくありません。 利益率は15%から20%程度で、年収ベースでは600万円から800万円が一般的な水準です。

ラーメン店は、近年特に人気の高い業態となっています。 専門性が高く、味へのこだわりが集客に直結するため、やりがいを感じるオーナーが多いです。 客単価は1,200円程度、原価率は30%から35%で、うまく運営すれば高収益が期待できます。 ただし、競争が激しく、差別化が難しいというリスクもあります。

居酒屋業態は、客単価3,000円以上と高く、利益額も大きいですが、アルコール提供に伴う営業時間の長さ、酔客対応などの負担があります。 また、コロナ禍以降、宴会需要の減少という構造的な問題に直面しています。 一方で、個室ニーズの高まり、ファミリー層の取り込みなど、新たな市場開拓の余地も残されています。

各業態の収益性比較を表にまとめると以下のようになります。

| 業態 | 平均月商 | 原価率 | 人件費率 | 営業利益率 | 年収目安 |

|---|---|---|---|---|---|

| ファストフード | 800万円 | 35% | 30% | 15% | 600万円 |

| ラーメン店 | 600万円 | 33% | 25% | 20% | 700万円 |

| 焼肉店 | 1,200万円 | 40% | 28% | 12% | 850万円 |

| 居酒屋 | 1,000万円 | 35% | 32% | 13% | 750万円 |

| カフェ | 400万円 | 30% | 35% | 10% | 400万円 |

収益性を高めるためには、原価管理と人件費コントロールが重要になります。 食材ロスの削減、仕入れ価格の交渉、シフト管理の最適化など、日々の細かな改善の積み重ねが、最終的な利益に大きく影響します。 また、テイクアウトやデリバリーの導入により、売上の底上げを図ることも有効な戦略です。

必要な初期投資

飲食業のフランチャイズを始めるにあたって、初期投資額は業態や規模によって大きく異なります。 小規模なテイクアウト専門店であれば300万円程度から開業可能ですが、本格的なレストランとなると2,000万円以上の投資が必要になることもあります。 投資額の大小は、立地条件、店舗面積、厨房設備の充実度などによって決まります。

初期投資の内訳を詳しく見ると、最も大きな割合を占めるのが店舗取得費と内装工事費です。 都市部の一等地では、保証金だけで数百万円かかることもあり、内装工事も坪単価30万円から50万円が相場となっています。 厨房設備については、中古品を活用することで、新品の半額程度に抑えることも可能です。

加盟金と保証金も、本部によって大きな差があります。 大手チェーンほど高額になる傾向があり、加盟金300万円、保証金200万円といったケースも珍しくありません。 ただし、知名度の高いブランドほど集客力も高いため、投資に見合うリターンが期待できる可能性があります。

- 飲食店開業に必要な主な費用項目 ・加盟金:100万~500万円 ・保証金:50万~300万円 ・物件取得費(敷金・礼金・仲介手数料):200万~800万円 ・内装工事費:300万~1,500万円 ・厨房設備費:200万~800万円 ・什器・備品費:50万~200万円 ・開業前研修費:10万~50万円 ・販促費(オープン広告等):30万~100万円 ・運転資金(3か月分):300万~600万円

資金調達の方法としては、自己資金、親族からの借入、金融機関からの融資などがあります。 日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用すれば、無担保・無保証で最大3,000万円まで借入可能です。 ただし、自己資金比率は最低でも30%は確保しておくことが望ましく、全額借入での開業はリスクが高すぎます。

初期投資を抑える工夫として、居抜き物件の活用が挙げられます。 前テナントの内装や設備をそのまま使用できれば、工事費を大幅に削減できます。 また、本部によっては、設備リースプランや分割払い制度を用意している場合もあり、初期負担を軽減できます。

投資回収期間は、一般的に3年から5年が目安とされていますが、立地と経営手腕によって大きく変動します。 好立地で順調に売上が伸びれば2年で回収できることもある一方、5年経っても回収できないケースもあります。 事前のシミュレーションを慎重に行い、現実的な回収計画を立てることが重要です。

サービス業・その他の注目業種

ハウスクリーニング・買取業

ハウスクリーニングと買取業は、近年急成長しているフランチャイズ業種として注目を集めています。 両業種とも初期投資が比較的少なく、在庫リスクも低いことから、参入障壁が低いという特徴があります。 高齢化社会の進展、共働き世帯の増加といった社会背景も、これらのサービス需要を後押ししています。

ハウスクリーニング業の魅力は、技術習得が比較的容易で、短期間で独立できることです。 エアコンクリーニング、浴室清掃、キッチン清掃などのメニューを提供し、客単価は1万円から3万円程度となっています。 年収は個人事業レベルで400万円から600万円、スタッフを雇用して事業拡大すれば1,000万円以上も可能です。

必要な初期投資は、加盟金と機材費を合わせて150万円から300万円程度です。 店舗を構える必要がなく、自宅を事務所として開業できるため、固定費を抑えられます。 また、リピート率が高く、一度信頼関係を築けば安定した収入が見込めるという利点もあります。

買取専門店は、リユース市場の拡大とともに成長している業種です。 ブランド品、貴金属、家電、古着など、さまざまな商品を扱い、その場で現金買取するビジネスモデルです。 利益率は20%から30%と高く、月商500万円の店舗で、年収600万円から800万円が期待できます。

| 項目 | ハウスクリーニング | 買取専門店 |

|---|---|---|

| 初期投資 | 150万~300万円 | 300万~800万円 |

| 月商目安 | 80万~200万円 | 300万~800万円 |

| 利益率 | 40~50% | 20~30% |

| 必要スキル | 清掃技術、接客 | 商品知識、査定眼 |

| 主な顧客 | 個人宅、賃貸物件 | 一般消費者 |

両業種に共通する成功のポイントは、地域密着型の営業展開です。 チラシ配布、ポスティング、地域情報誌への広告掲載など、商圏内での認知度向上が重要になります。 また、口コミやリピーターの獲得に向けて、サービス品質の向上と顧客満足度の追求が欠かせません。

リスクとしては、ハウスクリーニングでは競合の増加による価格競争、買取業では商品相場の変動による在庫リスクが挙げられます。 これらのリスクに対応するため、サービスの差別化、複数の収益源の確保、適切な在庫管理などの対策が必要です。

学習塾・介護サービス

学習塾と介護サービスは、社会的ニーズの高い業種として、安定した需要が見込めるフランチャイズビジネスです。 少子化が進む一方で教育投資は増加傾向にあり、高齢化社会の進展により介護需要は確実に拡大しています。 これらの業種は、社会貢献性も高く、やりがいを感じながら事業を営むことができます。

学習塾フランチャイズの特徴は、ストック型ビジネスであることです。 一度入塾した生徒は、平均2年から3年は通い続けるため、安定した月謝収入が見込めます。 個別指導塾の場合、生徒一人あたり月謝1万5,000円から2万5,000円で、生徒数50名の教室で月商100万円程度となります。 人件費率が高いものの、年収500万円から700万円は十分に達成可能です。

初期投資は、教室の規模により300万円から1,000万円程度かかります。 物件取得費、内装工事費、教材費、広告宣伝費などが主な費用項目です。 フランチャイズ本部によっては、教室運営システム、カリキュラム、講師研修などのサポートが充実しており、教育経験がなくても開業可能です。

介護サービスは、訪問介護、デイサービス、グループホームなど、さまざまな形態があります。 デイサービスの場合、定員20名で稼働率80%を達成すれば、月商400万円程度が見込めます。 介護報酬という安定した収入源があり、年収600万円から1,000万円を目指すことが可能です。

- 学習塾経営のポイント ・生徒募集の時期が限定的(春と秋) ・講師の確保と教育が成功の鍵 ・地域の学校情報の把握が重要 ・保護者とのコミュニケーション能力が必要 ・競合塾との差別化戦略が不可欠

- 介護サービス経営のポイント ・介護職員の確保が最大の課題 ・法令遵守と適切な運営が必須 ・地域包括ケアシステムとの連携 ・利用者家族との信頼関係構築 ・サービスの質の向上と事故防止

両業種とも、専門性が求められる分野ですが、社会的意義の大きさから、行政の支援制度も充実しています。 介護事業では、各種助成金や補助金制度があり、学習塾では、教育訓練給付金制度の活用も可能です。 これらの制度を上手く活用することで、経営の安定化を図ることができます。

将来性という観点では、両業種とも明るい展望があります。 学習塾では、プログラミング教育、英語教育の需要が拡大し、介護サービスでは、在宅介護、認知症ケアなどの専門サービスの需要が高まっています。 時代のニーズを的確に捉え、サービスを進化させていくことが、長期的な成功につながります。

フランチャイズで成功するための重要ポイント

立地選定と商圏分析

フランチャイズビジネスにおいて、立地選定は成功の可否を決める最重要要素の一つです。 どんなに優れた商品やサービスを提供しても、立地が悪ければ集客は困難となり、事業の継続すら危ぶまれます。 実際、フランチャイズの失敗理由の約25%が立地選定のミスに起因しているというデータもあり、慎重な検討が求められます。

商圏分析の基本は、まず対象となる地域の人口構成、世帯数、所得水準などの基礎データを収集することから始まります。 総務省の統計データ、地域の商工会議所の資料などを活用し、マーケットの規模を把握します。 次に、ターゲット顧客層の分布と動線を分析し、どの場所が最も効率的に集客できるかを検討します。

立地選定で重視すべきポイントは業種によって異なります。 コンビニエンスストアであれば、住宅地への近さ、駅からの動線上、駐車場の確保などが重要です。 飲食店の場合は、視認性の高さ、競合店との位置関係、ランチタイム・ディナータイムの人流などを考慮する必要があります。 サービス業では、アクセスの良さと駐車場の有無が決定的な要因となることが多いです。

効果的な商圏分析の手法として、以下のような方法があります。

| 分析手法 | 内容 | 活用場面 |

|---|---|---|

| 人口統計分析 | 年齢層、世帯構成、所得水準の把握 | ターゲット層の確認 |

| 競合店調査 | 同業他店の立地、規模、集客状況の観察 | 差別化戦略の立案 |

| 通行量調査 | 曜日別、時間帯別の歩行者・車両数カウント | 売上予測の精度向上 |

| 商圏バリア分析 | 河川、線路、幹線道路など移動障害の確認 | 実質商圏の把握 |

| 施設立地分析 | 学校、病院、商業施設など集客施設の配置確認 | 相乗効果の期待値算出 |

本部のサポートを最大限活用することも重要です。 多くのフランチャイズ本部は、過去の出店データに基づく立地評価システムを持っており、候補物件の収益予測を行ってくれます。 ただし、本部の判断を鵜呑みにせず、自身でも現地に足を運び、肌感覚で確認することが大切です。

賃料と売上のバランスも慎重に検討する必要があります。 一般的に、賃料は売上高の10%以内に抑えることが理想とされています。 好立地であっても賃料が高すぎれば利益を圧迫し、逆に賃料が安くても集客できなければ意味がありません。 初期の賃料交渉で、フリーレント期間の設定、段階的な賃料設定など、有利な条件を引き出すことも重要です。

資金計画と運転資金の確保

フランチャイズビジネスを始めるにあたって、綿密な資金計画の策定は必要不可欠です。 多くの失敗事例を分析すると、資金不足による廃業が全体の約35%を占めており、特に運転資金の見積もりが甘かったケースが目立ちます。 初期投資だけでなく、軌道に乗るまでの運転資金を含めた総合的な資金計画を立てることが、事業継続の鍵となります。

資金計画を立てる際は、まず必要資金の総額を正確に把握することから始めます。 初期投資には、加盟金、保証金、店舗取得費、内装工事費、設備費、開業前経費などが含まれます。 さらに、開業後の運転資金として、最低でも月商の3か月分、理想的には6か月分を確保しておく必要があります。

運転資金の内訳を詳しく見ると、人件費、仕入れ代金、家賃、光熱費、ロイヤリティなどの固定費と変動費があります。 特に注意すべきは、売上が入金されるまでのタイムラグです。 クレジットカード決済の場合、入金まで1か月以上かかることもあり、その間の資金繰りを考慮しておく必要があります。

- 運転資金として準備すべき項目 ・人件費(3~6か月分) ・仕入れ資金(商品回転率により変動) ・家賃(3~6か月分) ・光熱費・通信費(月商の3~5%) ・ロイヤリティ(契約により異なる) ・販促費(月商の2~5%) ・予備費(想定外の出費に備える)

資金調達の方法は、自己資金、親族からの借入、金融機関からの融資の組み合わせが一般的です。 自己資金比率は最低30%、できれば50%を確保することが理想的です。 日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保・無保証で最大3,000万円まで借入可能で、金利も2%前後と低く設定されています。

金融機関との交渉では、事業計画書の完成度が審査の決め手となります。 売上予測、原価計算、経費見積もり、返済計画などを具体的な数字で示し、事業の実現可能性を説得力を持って説明する必要があります。 本部が提供する収益モデルや既存店の実績データも、有力な裏付け資料となります。

キャッシュフロー管理の重要性も忘れてはいけません。 黒字倒産という言葉があるように、帳簿上は利益が出ていても、手元資金が枯渇すれば事業は継続できません。 日次、週次、月次でキャッシュフローを管理し、資金ショートの兆候があれば早めに対策を講じることが重要です。

本部選びの基準とチェックポイント

フランチャイズビジネスの成否は、どの本部を選ぶかで大きく左右されます。 知名度や規模だけで判断するのではなく、本部の経営理念、サポート体制、既存加盟店の満足度など、多角的な視点から評価することが重要です。 本部選びを誤ると、十分なサポートを受けられず、孤軍奮闘を強いられる結果となりかねません。

本部を評価する際の重要なチェックポイントは複数あります。 まず、本部の財務状況と経営の安定性を確認することが基本です。 上場企業であれば有価証券報告書、非上場でも決算書の開示を求め、売上高の推移、利益率、自己資本比率などをチェックします。 急激な店舗拡大を図っている本部は、サポート体制が追いつかない可能性があるため注意が必要です。

既存加盟店の実態調査も欠かせません。 本部が提示する成功事例だけでなく、実際の加盟店オーナーから生の声を聞くことが重要です。 可能であれば、複数の加盟店を訪問し、売上状況、本部のサポートへの満足度、改善要望などをヒアリングします。 加盟店の継続率、閉店率のデータも重要な判断材料となります。

| チェック項目 | 確認内容 | 重要度 |

|---|---|---|

| 本部の経営状況 | 売上推移、利益率、財務健全性 | ★★★ |

| サポート体制 | SV訪問頻度、研修内容、相談窓口 | ★★★ |

| 加盟店の実績 | 平均売上、利益率、継続率 | ★★★ |

| 契約内容 | ロイヤリティ、契約期間、解約条件 | ★★★ |

| ブランド力 | 知名度、顧客満足度、差別化要素 | ★★☆ |

| 商品・サービス | 品質、価格競争力、独自性 | ★★☆ |

| 将来性 | 市場成長性、本部の成長戦略 | ★★☆ |

契約条件の詳細な検討も重要です。 ロイヤリティの計算方法、テリトリー制の有無、競業避止義務の範囲、契約更新の条件などを確認します。 特に、中途解約時のペナルティ、在庫の引き取り義務、設備の処分方法などは、トラブルになりやすいポイントです。 契約書は必ず専門家(弁護士やフランチャイズに詳しいコンサルタント)に確認してもらうことをお勧めします。

本部の教育・研修体制も重要な評価ポイントです。 開業前研修の期間と内容、開業後のフォローアップ研修、スタッフ教育のサポートなど、人材育成にどれだけ力を入れているかを確認します。 マニュアルの完成度、更新頻度、新商品・新サービスの開発力も、長期的な競争力を左右する要素です。

経営者としての心構えとスキル

フランチャイズオーナーとして成功するためには、単に本部の指示に従うだけでなく、一人の経営者としての心構えとスキルが求められます。 「フランチャイズなら楽に儲かる」という甘い考えは捨て、自立した事業主として責任を持って経営にあたる覚悟が必要です。 成功しているオーナーに共通するのは、強い当事者意識と継続的な改善への意欲です。

経営者として最も重要な心構えは、すべての結果に対して自己責任を持つということです。 売上が伸びない時に本部のせいにするのではなく、自分に何ができるかを考える姿勢が大切です。 立地が悪い、商品力が弱い、サポートが不十分といった外部要因を言い訳にせず、与えられた環境の中で最善を尽くす努力が求められます。

必要なスキルとして、まず数字に強いことが挙げられます。 売上高、原価率、人件費率、客単価、客数などの基本的な経営指標を理解し、日々の数字を分析する能力が不可欠です。 PDCAサイクルを回し、問題点を発見して改善策を実行する、という経営の基本動作を身につける必要があります。

人材マネジメント能力も極めて重要です。 アルバイトやパートスタッフの採用、教育、モチベーション管理など、人に関わる業務は経営の根幹をなします。 スタッフとの信頼関係を築き、チーム一丸となって目標に向かう組織作りができるかどうかが、事業の成否を分けます。

- 経営者として身につけるべきスキル ・財務管理能力(P/L、B/S、キャッシュフローの理解) ・マーケティング能力(集客、販促、顧客管理) ・人材管理能力(採用、教育、評価、動機付け) ・問題解決能力(課題発見、原因分析、改善実行) ・コミュニケーション能力(本部、スタッフ、顧客との対話) ・時間管理能力(優先順位付け、効率化) ・ストレス管理能力(プレッシャーへの対処)

顧客志向の姿勢を持つことも成功の条件です。 商品やサービスを売ることだけでなく、顧客の満足度を高め、リピーターを増やすことに注力すべきです。 顧客の声に耳を傾け、要望に応える努力を続けることで、地域に愛される店舗となり、安定した経営基盤を築くことができます。

学習意欲と柔軟性も重要な資質です。 市場環境は常に変化しており、新しい技術やトレンドを取り入れる柔軟性が求められます。 同業他社の成功事例を研究し、良いところは積極的に取り入れる謙虚さも必要です。 本部の研修だけでなく、経営セミナーや異業種交流会にも参加し、視野を広げる努力を続けることが大切です。

フランチャイズ経営に向いている人の特徴

成功しやすい人の共通点

フランチャイズビジネスで成功する人には、明確な共通点が存在します。 これらの特徴は、生まれ持った才能というよりも、努力によって身につけられる資質であることが多く、自己分析と改善によって成功確率を高めることができます。 成功者の特徴を理解し、自身の強みと弱みを把握することが、フランチャイズ加盟の適性判断につながります。

成功しやすい人の最大の特徴は、素直さと謙虚さを持ち合わせていることです。 本部のシステムやマニュアルを素直に受け入れ、指導やアドバイスを真摯に聞く姿勢が成功への第一歩となります。 同時に、自己流にアレンジしたい部分は本部と相談しながら進める協調性も重要で、独りよがりにならない balance感覚が求められます。

行動力と決断力も成功者に共通する特徴です。 市場調査や事業計画に時間をかけることは大切ですが、いつまでも検討ばかりしていては機会を逃してしまいます。 ある程度の情報が集まったら決断し、実行に移す勇気が必要です。 また、開業後も日々の小さな改善を積み重ねる継続的な行動力が、大きな成果につながります。

コミュニケーション能力の高さも、成功の重要な要素です。 本部との円滑な意思疎通、スタッフとの信頼関係構築、顧客との良好な関係づくりなど、あらゆる場面で対人スキルが求められます。 特に、クレーム対応や労務管理など、困難な状況でこそ真のコミュニケーション能力が試されます。

| 成功者の特徴 | 具体的な行動例 | 効果 |

|---|---|---|

| 素直さ・謙虚さ | 本部の指導を積極的に受け入れる | 成長速度の向上 |

| 行動力・決断力 | 即座に改善策を実行する | 問題の早期解決 |

| コミュニケーション能力 | スタッフと定期的に面談する | 組織力の強化 |

| 数字への意識 | 日次で売上・コストを分析する | 経営の安定化 |

| 顧客志向 | 顧客アンケートを定期実施する | リピート率向上 |

| 学習意欲 | 他店舗の見学、セミナー参加 | 競争力の維持 |

ストレス耐性と精神的なタフさも欠かせません。 経営者は孤独な立場であり、最終的な責任はすべて自分にかかってきます。 売上不振、スタッフの離職、クレーム対応など、精神的プレッシャーは想像以上に大きいものです。 これらのストレスを適切に管理し、前向きな姿勢を保てる人が、長期的に成功を収めています。

家族の理解と協力を得られることも、成功の重要な条件です。 特に、開業初期は長時間労働になることが多く、家族との時間が犠牲になりがちです。 配偶者が経理を担当したり、繁忙期に店舗を手伝ったりするなど、家族が一丸となって事業に取り組めることが理想的です。

必要な資質とマインドセット

フランチャイズオーナーとして成功するために必要な資質は、一般的な会社員とは異なる部分が多くあります。 組織に守られていた環境から、すべて自己責任の世界に飛び込むことになるため、マインドセットの転換が不可欠です。 これらの資質は、意識的な努力によって徐々に身につけていくことができます。

最も重要な資質の一つは、リスクを取る覚悟です。 安定した給与所得を手放し、不確実な事業収入に身を委ねることは、大きな決断です。 しかし、リスクを恐れていては何も始まりません。 計算されたリスクを取り、失敗を恐れずにチャレンジする勇気が、成功への道を開きます。

自律性と自己管理能力も不可欠な資質です。 会社員時代のように上司が指示を出してくれることはなく、すべて自分で判断し行動する必要があります。 朝起きる時間から、その日の業務内容まで、すべて自分でコントロールしなければなりません。 自由であると同時に、その自由を適切に管理する能力が求められます。

- 必要なマインドセット ・オーナーシップ(当事者意識)を持つ ・長期的視点で物事を考える ・失敗を学習の機会と捉える ・常に改善を追求する姿勢 ・Win-Winの関係を築く意識 ・地域社会への貢献意識 ・プロフェッショナルとしての自覚

問題解決能力と創造性のバランスも重要です。 フランチャイズは確立されたシステムに従うビジネスですが、すべてがマニュアルどおりにいくわけではありません。 地域特性や顧客ニーズに合わせた工夫が必要な場面も多く、本部のシステムを基盤としながらも、創造的な解決策を見出す能力が求められます。

金銭感覚の鋭さも成功の条件です。 売上だけでなく、利益を意識した経営ができるかどうかが重要です。 1円の重みを理解し、無駄な支出を削減する一方で、必要な投資は躊躇なく実行する、メリハリのある資金管理が必要です。 個人の家計と事業の会計を明確に分離する意識も大切です。

持続力と忍耐力は、長期的な成功のために欠かせない資質です。 開業当初は赤字が続くこともあり、精神的に辛い時期を乗り越える必要があります。 3年、5年、10年という長期スパンで事業を捉え、短期的な浮き沈みに一喜一憂しない mental の強さが求められます。

避けるべき落とし穴

フランチャイズビジネスには、多くの人が陥りやすい典型的な落とし穴が存在します。 これらの失敗パターンを事前に知っておくことで、同じ轍を踏まずに済む可能性が高まります。 失敗事例から学ぶことは、成功事例から学ぶこと以上に価値があるといっても過言ではありません。

最も危険な落とし穴は、「フランチャイズ=楽して儲かる」という誤った認識です。 テレビやインターネットの広告では、成功事例ばかりが強調され、あたかも簡単に高収入が得られるような印象を与えることがあります。 しかし、実際には相当な努力と工夫が必要であり、この認識のギャップが早期撤退の原因となることが多いです。

過度な借入による資金繰りの悪化も、よくある失敗パターンです。 金融機関から借りられるだけ借りて、豪華な店舗を作ったものの、売上が計画を下回り、返済に行き詰まるケースが後を絶ちません。 借入は必要最小限に抑え、自己資金比率を高めることが、リスク管理の基本です。

本部依存症とも呼べる状態に陥ることも危険です。 「本部が何とかしてくれる」という他力本願の姿勢では、成功は望めません。 本部はあくまでサポート役であり、経営の主体は加盟店オーナー自身です。 この意識が欠如していると、問題が発生した際に適切な対応ができません。

| 避けるべき落とし穴 | 陥りやすい人の特徴 | 対策 |

|---|---|---|

| 甘い収益見通し | 楽観的すぎる性格 | 保守的な事業計画策定 |

| 過度な借入 | リスク感覚の欠如 | 自己資金比率50%以上確保 |

| 本部依存 | 主体性の欠如 | 当事者意識の醸成 |

| 人材軽視 | 人件費削減志向 | 適正な労働環境整備 |

| 顧客軽視 | 売上至上主義 | 顧客満足度重視 |

| 学習停止 | 現状満足傾向 | 継続的な自己研鑽 |

人材マネジメントの軽視も大きな落とし穴です。 人件費を削減しようとして、最低賃金ぎりぎりで雇用したり、教育を怠ったりすると、サービス品質が低下し、結果的に顧客離れを招きます。 優秀なスタッフの確保と育成は、初期投資と同じくらい重要な経営課題です。

契約内容の理解不足から生じるトラブルも少なくありません。 契約書を十分に読まずにサインし、後から「こんなはずではなかった」と後悔するケースがあります。 特に、テリトリー制、競業避止義務、解約条件などは、将来的に大きな制約となる可能性があるため、慎重な確認が必要です。

市場環境の変化に対する危機感の欠如も、失敗につながる要因です。 開業時は順調でも、競合店の出店、顧客ニーズの変化、法規制の改正などにより、経営環境は刻々と変化します。 常にアンテナを張り、変化の兆候を早期に察知し、適応していく柔軟性が求められます。

フランチャイズ開業前に確認すべきこと

契約内容の重要確認事項

フランチャイズ契約は、一度締結すると簡単には解除できない重要な法的文書です。 契約内容を十分に理解せずにサインしてしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。 特に、加盟金は返還されないことが一般的であり、慎重な検討が不可欠です。

契約書で最も注意深く確認すべき項目は、ロイヤリティの計算方法と支払い条件です。 売上連動型、固定型、粗利分配型など、方式によって実質的な負担が大きく異なります。 また、最低保証ロイヤリティの有無、支払いタイミング、延滞時のペナルティなども確認が必要です。 売上が低迷した際のロイヤリティ減免措置があるかどうかも、重要なチェックポイントです。

テリトリー制に関する条項も、将来の経営に大きく影響します。 独占的テリトリーが保証されているか、近隣に同一チェーン店が出店される可能性はあるか、インターネット販売の扱いはどうなっているかなど、詳細に確認する必要があります。 テリトリー保護がない場合、すぐ近くに同じ店舗ができて、共倒れになるリスクもあります。

契約期間と更新条件についても、十分な注意が必要です。 一般的に5年から10年の契約期間が設定されていますが、更新時の条件変更の可能性、更新拒否の条件、更新料の有無などを確認します。 また、中途解約の条件、違約金の額、解約後の競業避止義務の期間と範囲も重要な確認事項です。

- 契約書の重要チェック項目 ・加盟金、保証金の金額と返還条件 ・ロイヤリティの計算方法と支払い条件 ・商品、原材料の仕入れ義務と価格設定 ・販促費用の負担割合 ・本部からのサポート内容と頻度 ・商標、ノウハウの使用範囲 ・守秘義務の範囲と期間 ・契約違反時のペナルティ ・紛争解決の方法(裁判管轄など)

商品や原材料の仕入れに関する条項も、収益性に直結する重要事項です。 本部指定の仕入れ先からの購入義務がある場合、価格競争力が損なわれる可能性があります。 仕入れ価格の決定方法、独自仕入れの可否、在庫リスクの負担者など、詳細に確認することが必要です。

情報開示書面の内容と契約書の整合性も確認すべきポイントです。 法律により、本部は加盟希望者に対して、事前に情報開示書面を交付することが義務付けられています。 この書面には、本部の財務状況、既存加盟店の状況、訴訟の有無などが記載されており、重要な判断材料となります。

将来性と市場動向の見極め方

フランチャイズビジネスを始める際、その業種や業態の将来性を正確に見極めることは、長期的な成功のために不可欠です。 市場規模が縮小している業種や、技術革新により陳腐化するリスクの高いビジネスモデルを選択すると、どんなに努力しても成功は困難になります。 10年後、20年後を見据えた市場分析が重要です。

市場動向を分析する際は、まずマクロ環境の変化を把握することから始めます。 人口動態(少子高齢化の進展)、経済情勢(所得水準の変化)、社会構造(働き方の変化)、技術革新(AIやロボットの普及)などが、業種にどのような影響を与えるかを考察します。 政府統計、業界団体のレポート、シンクタンクの予測などを参考に、客観的なデータに基づいた分析を行います。

| 分析項目 | 確認内容 | 情報源 |

|---|---|---|

| 市場規模 | 現在の規模と成長率 | 業界団体統計、政府統計 |

| 競合状況 | 参入企業数、シェア分布 | 業界誌、調査会社レポート |

| 顧客動向 | ニーズの変化、消費行動 | 消費者調査、SNS分析 |

| 技術動向 | 代替技術の脅威 | 特許情報、学会発表 |

| 規制動向 | 法規制の変更予定 | 官公庁発表、パブコメ |

| 社会情勢 | ライフスタイルの変化 | 社会調査、トレンド分析 |

将来性のある業種の特徴として、社会問題の解決に貢献するビジネスが挙げられます。 高齢者向けサービス、共働き世帯支援、環境配慮型ビジネスなどは、社会的ニーズが高まっており、長期的な成長が期待できます。 また、デジタル技術を活用した効率化が可能な業種も、競争力を維持しやすい傾向があります。

逆に、将来性に疑問がある業種の特徴も理解しておく必要があります。 単純作業が中心で自動化されやすい業種、デジタル化により代替されやすいサービス、若年層の減少により市場が縮小する業種などは、慎重な検討が必要です。 ただし、これらの業種でも、差別化やニッチ戦略により成功する可能性はあります。

本部の成長戦略と投資姿勢も、将来性を判断する重要な要素です。 新商品開発への投資額、デジタル化への取り組み、海外展開の計画、人材育成への投資などから、本部が将来に向けてどのような準備をしているかが分かります。 現状に満足せず、常に進化を追求する本部であれば、加盟店も一緒に成長していける可能性が高いです。

地域特性と業種の相性も考慮すべき要因です。 全国的には成長している業種でも、特定の地域では需要が少ない場合があります。 出店予定地域の人口構成、所得水準、競合状況、地域文化などを分析し、その地域で本当に成功できるかを見極める必要があります。

リスクとその対策

フランチャイズビジネスには、さまざまなリスクが存在します。 これらのリスクを事前に認識し、適切な対策を講じることで、失敗の確率を大幅に低減することができます。 リスクマネジメントは、経営者として最も重要なスキルの一つであり、常に最悪の事態を想定した準備が必要です。

最大のリスクは、売上不振による資金繰りの悪化です。 開業当初は認知度が低く、想定した売上を達成できないことが多々あります。 このリスクに対する対策として、保守的な売上計画を立て、最低でも6か月分の運転資金を確保しておくことが重要です。 また、複数の集客チャネルを準備し、一つがうまくいかなくても他でカバーできる体制を整えます。

人材リスクも深刻な問題となり得ます。 優秀なスタッフの離職、採用困難、労務トラブルなど、人に関する問題は事業継続を脅かします。 対策として、競争力のある労働条件の提示、充実した教育研修制度、風通しの良い職場環境づくりが必要です。 労働基準法の遵守はもちろん、スタッフのモチベーション向上策も重要です。

- 主要なリスクと対策 ・売上不振リスク →複数の収益源確保、コスト削減余地の確保 ・競合リスク →差別化戦略、顧客ロイヤルティ向上 ・本部倒産リスク →財務状況の定期確認、独自運営能力の確保 ・法規制変更リスク →業界動向の継続的な情報収集 ・災害リスク →保険加入、BCP(事業継続計画)策定 ・健康リスク →定期健診、ストレス管理、後継者育成

競合の出現も避けられないリスクです。 特に、成功している店舗の近くには、必ず競合が現れると考えておくべきです。 対策として、顧客との強い関係性を築き、簡単には乗り換えられないロイヤルティを確立することが重要です。 また、常にサービスの改善を続け、競合に対する優位性を維持する努力が必要です。

本部の経営悪化や倒産というリスクも、完全には排除できません。 大手企業でも倒産することがある現代において、本部の永続性を過信することは危険です。 対策として、本部の財務状況を定期的にチェックし、危険信号を早期に察知することが重要です。 また、最悪の場合でも独自に事業を継続できる能力を身につけておくことも必要です。

法規制の変更リスクにも注意が必要です。 最低賃金の上昇、労働時間規制の強化、衛生基準の厳格化など、法改正により経営環境が大きく変わることがあります。 業界団体の情報、専門家のアドバイスなどを活用し、常に最新の情報を把握しておく必要があります。

健康リスクは、個人事業主にとって最も深刻なリスクの一つです。 オーナーが倒れれば、事業は即座に停止してしまいます。 定期的な健康診断、適切な休息、ストレス管理など、健康維持への投資は欠かせません。 また、万が一に備えて、信頼できる後継者や代理人を育成しておくことも重要です。

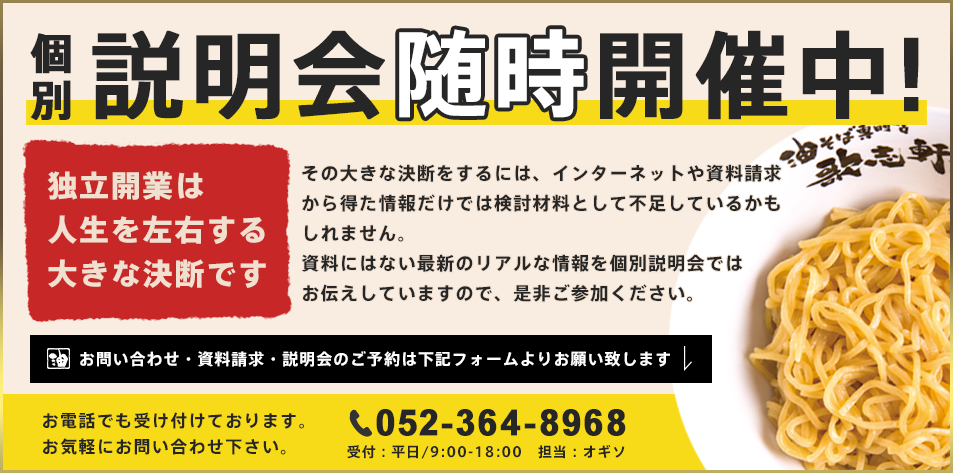

ラーメンフランチャイズを始めるなら「油そば歌志軒」がおすすめ!

ラーメンフランチャイズを始めるなら、「油そば歌志軒」がおすすめです。

「歌志軒」は、麺を極めたスープのないラーメン「油そば」の専門店として、2010年に名古屋で1号店をオープンしました。

現在では50店舗以上を展開し、独自のタレや調味料の大量生産によるコストカットと、オペレーションのシンプル化で高い利益率を実現しています。

「歌志軒」の油そばは、他のブランドと差別化を図るオンリーワンの商品力が魅力です。

吟味された原料と秘伝の製法で生まれたこだわりの麺、麺の旨みを引き立てる魔法のタレ、アッサリとしてクドくなくコクを醸し出す調合油が、素朴でありながら奥深い味を生み出しています。

また、常時10種類以上あるトッピングや期間限定メニューで、お客様参加型の「楽しみ」を創出しながらブランドを成長させていく点も特徴の一つです。

そして見逃せないのが、麺業態の常識を覆す女性からの圧倒的な支持率の高さ。

トッピングによるカスタマイズの楽しさとヘルシーさが、SNSでの支持や検索率の高さにつながっています。

「歌志軒」では、独立開業に向けて2つのコースを用意しています。

【独立開業の選べる2コース】

– フランチャイズコース

– 法人の方、飲食店業界経験者の方、充分な資金を準備できる方におすすめ

– のれん分けコース

– 個人の方、飲食店業界経験者の方、今から資金を貯める予定の方におすすめ

フランチャイズコースの魅力

フランチャイズコースでは、店舗運営の基礎をマスターできる充実した研修制度を用意しています。

実際の店舗や研修施設で、接客サービスや調理など実地で学び、必要な知識や技術を身につけることができます。

教育の専門スタッフが丁寧に指導するので、フランチャイズオーナー未経験の方でも安心です。

また、一般的なラーメン店の初期費用が約2,300万円なのに対し、「歌志軒」では800万円から開業可能。

スープ釜が無いので厨房機器も少なく、小さな物件でも対応可能なパッケージとなっています。

半年間の平均月間売上は550万円。

店舗状況にもよりますが、充分な利益を見込むことができるでしょう。

のれん分けコースの特徴

一方ののれん分けコースは、「歌志軒」オリジナルの独立支援システム「実 MINORI」を活用した自己資金0円での開業が可能です。

まず社員として入社し、給料をもらいながら店長経験を積んだ上で独立するので、様々な不安要素を取り除きながらオーナー店長としてのスキルを身につけていけます。

キッチンスタッフからスタートし、副店長、店長を経て独立オーナーとなるまでの道のりを、既存店長が丁寧に指導しながらサポート。

着実なステップアップが可能な仕組みとなっています。

オーナーインタビューから見える魅力

実際にフランチャイズオーナーとして活躍されている方々のインタビューからも、「歌志軒」の魅力が伝わってきます。

【オーナーインタビューから見える魅力】

– 美味しい油そばを地元に広めたいという思いからの開業

– 商品の美味しさ、手軽さ、アレンジの楽しさが決め手

– 充実した研修と運営サポートで未経験者でも安心して開業できる

– 詳細なマニュアルとスタッフ育成システムで多店舗展開もしやすい

– 油そばの魅力を一人でも多くのお客様に伝えたいという情熱

オーナーの皆さんの声からは、「歌志軒」の商品力と充実したサポート体制への信頼、そして油そばの魅力を広めたいという熱い思いが感じられます。

ラーメンフランチャイズへの参入をお考えの方は、ぜひ「油そば歌志軒」に注目してみてはいかがでしょうか。

きっと、新たなビジネスチャンスと可能性が見えてくるはずです。

まとめ

フランチャイズビジネスは、確立されたビジネスモデルを活用できる魅力的な独立開業の選択肢ですが、決して「楽して儲かる」ビジネスではありません。 本記事で詳しく解説したとおり、成功するためには綿密な準備、適切な資金計画、そして何より経営者としての覚悟と継続的な努力が不可欠です。

フランチャイズオーナーの年収は300万円から2,000万円と大きな幅があり、業種選択、立地、経営手腕によって結果は大きく変わります。 成功率は約40%という数字が示すとおり、決して簡単な道のりではありませんが、適切な準備と努力により、成功の確率を高めることは十分に可能です。

最も重要なのは、自身の適性を正確に把握し、十分な情報収集と分析を行ったうえで、冷静に判断することです。 本部選び、資金計画、リスク対策など、すべての要素を総合的に検討し、家族の理解と協力も得ながら、慎重かつ大胆に一歩を踏み出すことが成功への道となります。

フランチャイズビジネスで成功を収めるためには、本部のシステムを活用しながらも、一人の独立した経営者として主体的に行動することが求められます。 市場環境の変化に柔軟に対応し、顧客満足度を追求し続ける姿勢があれば、フランチャイズは確かに「儲かる」ビジネスになり得るのです。

この記事が、フランチャイズ加盟を検討している方々の判断材料となり、より良い選択につながることを心から願っています。 十分な準備と覚悟を持って臨めば、フランチャイズビジネスは、あなたの人生を大きく変える可能性を秘めています。

KAJIKEN

KAJIKEN