フランチャイズで成功しやすい業種と成功率を高める7つの方法

フランチャイズビジネスへの参入を検討しているあなたは、どの業種を選べば成功しやすいのか、どうすれば失敗のリスクを最小限に抑えられるのか、きっと悩んでいることでしょう。 実は、フランチャイズの成功率は業種選びと経営手法によって大きく左右されます。 日本フランチャイズチェーン協会の調査によれば、適切な業種選定と本部サポートを受けたフランチャイズ店舗の5年生存率は約70%と、個人開業の約40%を大きく上回っています。

本記事では、成功しやすいフランチャイズ業種ベスト5と、成功率を飛躍的に高める7つの具体的な方法を詳しく解説します。 年収700万円以上を実現したコンビニオーナーや、開業3年で複数店舗展開に成功した学習塾経営者など、実際の成功事例も交えながら、あなたのフランチャイズ開業を成功に導くための実践的なノウハウをお伝えします。 これからご紹介する内容を参考に、あなたも理想的なフランチャイズビジネスの第一歩を踏み出してみませんか。

Contents

フランチャイズで成功しやすい業種ベスト5

コンビニエンスストア経営の成功要因

コンビニエンスストアは、フランチャイズビジネスの代表格として長年にわたり安定した収益を生み出し続けています。 大手コンビニチェーンの平均年商は約2億920万円にのぼり、純利益ベースでも年収700万円前後を実現するオーナーが多数存在します。 この高い収益性の背景には、24時間営業による売上機会の最大化と、生活必需品を中心とした商品構成による安定需要があります。

コンビニ経営が成功しやすい最大の理由は、本部の圧倒的なブランド力とサポート体制にあります。 セブンイレブンやファミリーマート、ローソンといった大手チェーンは、全国で数万店舗を展開し、消費者の認知度は99%を超えています。 新規開店時から一定の集客が見込めるため、開業初月から黒字化を達成する店舗も少なくありません。

商品管理の面でも、本部のPOSシステムと連動した自動発注システムにより、売れ筋商品の欠品リスクを最小限に抑えることができます。 季節商品の入れ替えタイミングや、天候に応じた品揃えの調整なども、本部のビッグデータ分析に基づいて最適化されています。 このような高度なシステムサポートにより、小売業未経験者でも効率的な店舗運営が可能となっています。

コンビニ経営で成功するための重要な要素:

- 立地選定(駅前、オフィス街、住宅街など)

- 接客サービスの質の向上

- アルバイトスタッフの教育と定着

- 地域密着型の品揃えとサービス

- 本部推奨商品の積極的な販売促進

ただし、コンビニ経営には24時間営業に伴う人件費負担や、粗利分配方式によるロイヤリティ(30~60%)の支払いといった課題もあります。 成功するためには、これらのコストを上回る売上を確保できる立地選定と、効率的な人員配置が不可欠です。 特に深夜帯の人手不足は全国的な課題となっており、スタッフの採用と定着に向けた工夫が求められています。

飲食系フランチャイズの特徴

飲食系フランチャイズは、ラーメン店からファストフード、居酒屋まで多様な業態が存在し、それぞれに独自の成功モデルを確立しています。 特に近年では、から揚げ専門店やハンバーガーショップなどのテイクアウト・デリバリー特化型の業態が急成長を遂げています。 月商500万円から1,000万円を達成する店舗も多く、営業利益率15~20%を実現している成功事例が数多く報告されています。

飲食フランチャイズの最大の強みは、本部が開発した独自のレシピと調理マニュアルにより、未経験者でもプロの味を再現できることです。 例えば、肉汁餃子のダンダダンでは、中央工場で製造された餃子を店舗で焼くだけのシンプルなオペレーションを採用しており、調理経験がなくても高品質な商品提供が可能です。 このような仕組みにより、開業から3か月で月商120万円を達成する加盟店も珍しくありません。

成功している飲食フランチャイズの特徴として、以下の要素が挙げられます。 まず、メニューの専門性と差別化が明確であることです。 単一商品に特化することで、仕入れコストの削減と調理オペレーションの簡素化を実現しています。 また、セントラルキッチンからの食材供給により、品質の均一化と原価率の安定化を図っています。

| 業態 | 初期投資額 | 月商目安 | 営業利益率 |

|---|---|---|---|

| ラーメン店 | 1,000~2,000万円 | 300~500万円 | 10~15% |

| から揚げ専門店 | 500~800万円 | 200~400万円 | 15~20% |

| ハンバーガー店 | 800~1,500万円 | 400~600万円 | 12~18% |

| カフェ | 600~1,200万円 | 250~400万円 | 8~12% |

飲食フランチャイズで成功するためには、立地選定が極めて重要です。 人通りの多い繁華街や駅前立地では、家賃は高額になりますが、それを上回る売上が期待できます。 一方、郊外のロードサイド店舗では、駐車場の確保と視認性の高い看板設置が集客の鍵となります。

学習塾・教育系フランチャイズのメリット

教育系フランチャイズ、特に個別指導塾は、少子化にもかかわらず安定的な成長を続けている注目の業種です。 文部科学省の調査によると、子ども1人あたりの教育費は年々増加傾向にあり、2023年には年間約150万円に達しています。 この背景には、大学入試改革や英語教育の早期化など、教育環境の変化に対する保護者の不安と期待があります。

個別指導塾の収益モデルは、月謝制によるストック型ビジネスであることが最大の特徴です。 トライプラスやスクールIEなどの大手フランチャイズでは、生徒40人規模で年商約530万円、生徒100人を超えると年商1,500万円以上を実現している教室も存在します。 一度入塾した生徒の継続率は平均80%以上と高く、安定した収益基盤を構築できます。

教育フランチャイズが成功しやすい理由の一つに、本部提供の教材とカリキュラムの質の高さがあります。 AIを活用した学習診断システムや、タブレット端末を用いたデジタル教材により、生徒一人ひとりの理解度に応じた最適な学習プランを提供できます。 これらの先進的な教育ツールは、個人塾では導入が困難な高額投資を必要とするため、フランチャイズならではの競争優位性となっています。

学習塾経営で成功するための重要ポイント:

- 優秀な講師の採用と研修体制の確立

- 保護者との密なコミュニケーション

- 定期的な進路相談と学習カウンセリング

- 季節講習(春期・夏期・冬期)の企画運営

- 地域の学校情報の収集と受験対策の充実

初期投資は300万円から800万円程度と比較的低額で、在庫リスクもないことから、異業種からの参入者も多い業種です。 ただし、講師の人件費が経費の大部分を占めるため、生徒数に応じた適切な講師配置と、講師の質の維持が経営の成否を左右します。 成功している教室では、大学生アルバイト講師の育成システムを確立し、教室の理念を共有できる組織文化を築いています。

介護・福祉系フランチャイズの将来性

高齢化社会の進展に伴い、介護・福祉系フランチャイズは今後20年以上にわたって安定的な需要が見込まれる成長産業です。 厚生労働省の推計では、2025年には後期高齢者が2,180万人に達し、介護サービスの需要は現在の1.5倍に拡大すると予測されています。 特に、デイサービスや訪問介護、障害者向け就労支援施設などは、社会インフラとして必要不可欠なサービスとなっています。

介護フランチャイズの収益構造は、国や自治体からの介護報酬が売上の大部分を占めるため、景気変動の影響を受けにくいという特徴があります。 例えば、就労継続支援A型事業所では、年商2億3,000万円を達成している事例もあり、営業利益率20%以上を実現している施設も存在します。 これは、一般的な小売業やサービス業と比較して、極めて安定的で高収益なビジネスモデルといえます。

成功している介護フランチャイズの共通点として、地域密着型の運営が挙げられます。 地元のケアマネージャーや医療機関との連携を密にし、利用者一人ひとりのニーズに寄り添ったサービス提供を心がけています。 また、スタッフの定着率向上のため、資格取得支援や研修制度の充実、働きやすい職場環境の整備に注力しています。

介護・福祉フランチャイズの成功要因:

- 行政手続きと許認可取得のスムーズな対応

- サービス管理責任者など有資格者の確保

- 地域包括支援センターとの連携強化

- 利用者家族との信頼関係構築

- スタッフのモチベーション管理と教育体制

ただし、介護事業特有の課題として、報酬の入金が2~3か月後になるため、開業当初は運転資金の確保が必要です。 また、介護職員の人材不足は全国的な問題となっており、採用コストと教育投資は避けて通れません。 しかし、これらの課題を克服できれば、社会貢献と収益性を両立できる魅力的なビジネスチャンスといえるでしょう。

ハウスクリーニング・清掃業の需要

共働き世帯の増加と高齢者世帯の拡大により、ハウスクリーニング市場は年率10%以上の成長を続けています。 2021年度の市場規模は約807億円に達し、今後も継続的な需要拡大が見込まれています。 特に、エアコンクリーニングや水回りの清掃など、専門技術を要するサービスへのニーズが高まっています。

ハウスクリーニングフランチャイズの最大の魅力は、初期投資の低さと在庫リスクがないことです。 おそうじ本舗やダスキンなどの大手フランチャイズでは、200万円から300万円程度の初期投資で開業が可能です。 店舗を持たない無店舗型ビジネスのため、自宅を事務所として活用でき、固定費を最小限に抑えることができます。

成功しているハウスクリーニング事業者の収益モデルを見ると、開業1年目で年収440万円、2年目以降は年収1,600万円を達成している例もあります。 この急成長の背景には、リピート率の高さと口コミによる顧客紹介があります。 丁寧な作業と誠実な対応により、顧客満足度を高めることで、安定的な受注基盤を構築できます。

| サービス内容 | 単価目安 | 作業時間 | 利益率 |

|---|---|---|---|

| エアコンクリーニング | 1万~1.5万円 | 1.5~2時間 | 60~70% |

| 浴室クリーニング | 1.5万~2万円 | 2~3時間 | 50~60% |

| キッチンクリーニング | 1.5万~2.5万円 | 3~4時間 | 50~60% |

| 全体ハウスクリーニング | 5万~10万円 | 6~8時間 | 40~50% |

ハウスクリーニング業で成功するためには、技術力の向上と差別化サービスの提供が重要です。 本部の研修だけでなく、独自の清掃技術を磨き、他社にはできない付加価値を提供することで、価格競争を回避できます。 また、不動産会社や管理会社との業務提携により、安定的な法人受注を確保することも成功の鍵となります。

フランチャイズ経営の収益性と成功確率

フランチャイズオーナーの平均年収

フランチャイズオーナーの年収は、業種や経営規模によって大きく異なりますが、全体的な傾向として個人事業主よりも高い収益性を実現しています。 日本フランチャイズチェーン協会の調査データによると、フランチャイズオーナーの平均年収は約600万円から800万円となっており、これは一般的なサラリーマンの平均年収を上回る水準です。 特に、複数店舗を経営するマルチオーナーになると、年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

フランチャイズビジネスが高収益を実現できる理由は、本部のブランド力による集客効果と、効率的な経営システムにあります。 個人で一から事業を立ち上げる場合、ブランド認知に3年から5年を要することが一般的ですが、フランチャイズでは開業初日から知名度を活用できます。 この時間的アドバンテージは、投資回収期間の短縮と早期の黒字化につながっています。

年収を左右する重要な要素として、ロイヤリティの支払い方式があります。 売上歩合方式では売上の3%から10%、粗利分配方式では粗利の30%から60%を本部に支払う必要があります。 しかし、このコストを考慮しても、本部のサポートによる売上増加効果の方が大きいため、結果的に高い収益性を確保できるのです。

業種別の収益モデル

各業種の収益モデルを詳しく分析すると、それぞれに独自の収益構造と成功パターンが存在することがわかります。 コンビニエンスストアでは、日販(1日あたりの売上)50万円を達成すれば、月商1,500万円、年商1億8,000万円となり、オーナー収入として年700万円程度が見込めます。 ただし、この数字はあくまで1店舗経営の場合であり、2人で共同経営する場合は1人あたり350万円となることに注意が必要です。

学習塾の収益モデルは、生徒数に比例して売上が増加するストック型ビジネスです。 生徒1人あたりの月謝を2万5,000円とした場合、生徒40人で月商100万円、生徒80人で月商200万円となります。 講師人件費や教室家賃を差し引いた営業利益率は20%から30%程度で、生徒100人規模の教室では年収600万円から800万円を実現できます。

買取専門店の収益構造は、買取差益による利益確保が基本となります。 月間買取額500万円、販売額600万円の場合、粗利100万円となり、経費を差し引いた営業利益は月50万円から70万円程度です。 在庫リスクがほとんどなく、資金回転率が高いため、少ない運転資金で高収益を実現できる特徴があります。

業種別の年収比較:

- コンビニ経営:500万~1,000万円

- 飲食店経営:400万~800万円

- 学習塾経営:300万~800万円

- 介護事業:500万~1,200万円

- ハウスクリーニング:400万~1,600万円

- 買取専門店:500万~1,000万円

初期投資と回収期間の目安

フランチャイズ開業における初期投資額は、業種によって100万円から3,000万円まで大きな幅があります。 投資回収期間も、早いもので1年、長いものでは5年以上かかるケースもあり、事前の資金計画が極めて重要です。 一般的に、初期投資が少ない業種ほど参入障壁が低く競合が多いため、差別化戦略が必要となります。

低投資型のフランチャイズとして、ハウスクリーニングや結婚相談所があります。 これらは200万円から300万円程度の初期投資で開業可能で、投資回収期間は1年から2年程度です。 無店舗型のため固定費が少なく、売上の大部分が利益となるビジネスモデルです。

中規模投資型の代表例は、学習塾や買取専門店です。 初期投資は500万円から1,000万円程度で、内装工事費や什器備品、広告宣伝費などが主な費用項目です。 投資回収期間は2年から3年が目安となり、開業2年目から本格的な利益が出始めることが一般的です。

| 投資規模 | 業種例 | 初期投資額 | 回収期間 | リスク度 |

|---|---|---|---|---|

| 低投資型 | ハウスクリーニング、結婚相談所 | 200~500万円 | 1~2年 | 低 |

| 中投資型 | 学習塾、買取店 | 500~1,000万円 | 2~3年 | 中 |

| 高投資型 | コンビニ、飲食店 | 1,000~3,000万円 | 3~5年 | 高 |

成功率を左右する要因

フランチャイズビジネスの成功率は、複数の要因が複雑に絡み合って決定されます。 統計データによると、フランチャイズ加盟店の5年生存率は約70%と、個人開業の40%を大きく上回っていますが、この差を生み出している要因を正しく理解することが重要です。 成功と失敗の分岐点となる要素を把握し、適切な対策を講じることで、成功確率を大幅に高めることができます。

最も重要な成功要因は、本部の選定です。 日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の正会員企業は、財務健全性と経営の透明性が担保されているため、加盟店の成功率も高い傾向にあります。 一方、実績の乏しい新興フランチャイズや、サポート体制が不十分な本部を選んだ場合、失敗リスクが急激に高まります。

次に重要なのは、オーナー自身の経営能力と意欲です。 フランチャイズといえども、最終的な経営責任はオーナーにあります。 本部のマニュアルに頼りきりではなく、地域特性に応じた独自の工夫を加え、顧客満足度を高める努力を継続できるオーナーが成功を収めています。

立地選定の重要性

立地選定は、フランチャイズビジネスの成否を決定づける最重要要因の一つです。 特に店舗型ビジネスにおいては、立地が売上の70%を決めるといわれており、一度決めた立地は簡単に変更できないため、慎重な検討が必要です。 成功している店舗の立地条件を分析すると、業種ごとに明確な法則性が存在することがわかります。

コンビニエンスストアの場合、1日の通行量が1,000人以上、半径500メートル以内に3,000世帯以上の商圏人口が必要とされています。 駅前立地では、乗降客数1日1万人以上の駅から徒歩3分以内が理想的です。 また、競合店との距離も重要で、同一チェーンの店舗とは最低でも500メートル以上離れている必要があります。

飲食店の立地選定では、ターゲット客層の動線を重視します。 ビジネス街のランチ需要を狙う場合は、オフィスビルから徒歩5分以内、繁華街の夜間需要を狙う場合は、駅から徒歩10分以内の立地が望ましいとされています。 視認性も重要で、道路に面した1階路面店の売上は、2階以上の店舗の1.5倍から2倍になることが一般的です。

立地評価の重要指標:

- 通行量調査(平日・休日・時間帯別)

- 商圏人口と世帯構成

- 競合店の分布と売上推定

- 交通アクセスと駐車場の有無

- 将来の開発計画と人口動態予測

本部サポート体制の見極め方

フランチャイズ本部のサポート体制は、加盟店の成功に直結する重要な要素です。 優良な本部は、開業前研修から開業後のフォローアップまで、一貫した支援体制を構築しています。 サポート体制の充実度は、本部への加盟金やロイヤリティの金額だけでは判断できないため、具体的な内容を詳しく確認する必要があります。

開業前サポートの質を見極めるポイントは、研修期間と内容の充実度です。 優良本部では、座学研修に加えて、直営店での実地研修を2週間から1か月程度実施しています。 また、物件選定や資金調達、各種許認可の取得など、開業準備全般にわたってスーパーバイザーが伴走支援を行います。

開業後のサポート体制では、定期巡回指導の頻度と質が重要です。 月1回以上の巡回指導を実施し、売上分析や改善提案を具体的に行う本部は信頼できます。 また、緊急時のホットライン対応や、新商品・新サービスの定期的な提供も、本部の支援力を示す指標となります。

本部サポートの評価基準:

- 研修プログラムの期間と内容

- スーパーバイザーの巡回頻度

- マーケティング支援の具体性

- システム・ITツールの提供

- 加盟店同士の情報共有の仕組み

フランチャイズ経営を成功させる7つのポイント

事前の市場調査と競合分析

フランチャイズ経営を成功に導く第一歩は、徹底的な市場調査と競合分析です。 多くの失敗事例を分析すると、事前調査の不足が致命的な経営判断ミスにつながっていることがわかります。 市場規模、顧客ニーズ、競合状況を正確に把握することで、適切な業種選定と戦略立案が可能になります。

市場調査では、まず対象エリアの人口動態と経済指標を詳細に分析します。 総務省の統計データや自治体の公開情報を活用し、人口推移、世帯構成、所得水準などを把握します。 特に重要なのは、今後5年から10年の将来予測で、少子高齢化の影響や都市開発計画を考慮した長期的な視点が必要です。

競合分析では、同業他社だけでなく、代替サービスも含めた広い視野で検討します。 例えば、学習塾を開業する場合、他の学習塾だけでなく、オンライン学習サービスや家庭教師派遣業も競合として分析対象とします。 各競合の料金体系、サービス内容、顧客層を詳しく調査し、自店の差別化ポイントを明確にします。

効果的な市場調査の手法:

- 現地での定点観測(曜日・時間帯別)

- 住民へのアンケート調査

- 競合店への覆面調査

- SNSやレビューサイトの分析

- 行政データの活用と分析

資金計画と運転資金の確保

フランチャイズ開業における資金計画は、事業の生死を分ける最重要課題です。 初期投資だけでなく、開業後6か月から1年分の運転資金を確保することが、安定経営の絶対条件となります。 多くの失敗事例は、運転資金の不足による資金ショートが原因であり、黒字倒産というケースも少なくありません。

初期投資の内訳を詳細に把握し、予想外の出費に備えた予備費を15%から20%程度確保しておくことが重要です。 加盟金、保証金、内装工事費、什器備品費、広告宣伝費など、各項目を積み上げ、総投資額を正確に算出します。 また、開業準備期間中の生活費も忘れずに計算に入れる必要があります。

運転資金の必要額は、業種によって大きく異なります。 飲食店では売上の2か月から3か月分、学習塾では4か月から6か月分の運転資金が目安となります。 特に介護事業では、報酬の入金が2か月から3か月遅れるため、より多くの運転資金が必要です。

| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 加盟金 | 100~500万円 | 本部により大きく異なる |

| 保証金 | 50~200万円 | 解約時に返還される場合が多い |

| 内装工事費 | 200~1,000万円 | 業種と規模による |

| 運転資金 | 月商の3~6か月分 | 業種特性を考慮 |

| 予備費 | 総額の15~20% | 想定外の出費に対応 |

資金調達の方法も多様化しています。 日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保・無保証で最大3,000万円まで借入可能です。 また、地方自治体の制度融資や、クラウドファンディングの活用も選択肢となります。 重要なのは、複数の資金調達手段を組み合わせ、リスクを分散することです。

本部との良好な関係構築

フランチャイズ経営において、本部との関係性は成功の鍵を握る重要な要素です。 本部とは対等なビジネスパートナーとして、Win-Winの関係を構築することが理想的です。 成功しているオーナーの多くは、本部の方針を尊重しながらも、現場の意見を積極的に発信し、建設的な対話を継続しています。

本部とのコミュニケーションで重要なのは、定期的な情報共有と相談です。 売上データや顧客の声を本部に報告し、改善提案や新サービスの要望を伝えることで、本部も加盟店の実情を把握できます。 また、本部主催の研修会や加盟店会議には積極的に参加し、他の加盟店との情報交換も行うべきです。

トラブルが発生した際の対応も、関係性を左右する重要なポイントです。 問題を隠さず早期に報告し、本部と協力して解決策を見出す姿勢が大切です。 クレーム対応や事故処理など、本部のノウハウを活用できる場面では、積極的にサポートを求めることが賢明です。

本部との良好な関係を築くための行動指針:

- 契約内容とルールの遵守

- 定期報告と情報共有の徹底

- 研修・会議への積極的な参加

- 改善提案と建設的な意見交換

- トラブル時の迅速な報告と相談

地域特性に合わせた経営戦略

フランチャイズといえども、全国一律の運営では成功は望めません。 地域の特性を深く理解し、それに応じた柔軟な経営戦略を展開することが、競合との差別化と顧客満足度の向上につながります。 成功しているフランチャイズ店舗は、本部のマニュアルを基本としながらも、地域のニーズに合わせた独自の工夫を加えています。

地域特性の把握には、まず地元コミュニティへの積極的な参加が効果的です。 商工会や町内会の活動に参加し、地域住民との交流を深めることで、潜在的なニーズや課題を発見できます。 また、地元のイベントへの協賛や、地域限定サービスの提供により、地域に根差した店舗として認知度を高めることができます。

商品・サービスのローカライズも重要な戦略です。 例えば、高齢者が多い地域では、配達サービスや大きな文字のメニュー表示など、高齢者に配慮したサービスを提供します。 学生街では、学割サービスや深夜営業など、若者のライフスタイルに合わせた展開が効果的です。

地域密着型経営の成功事例:

- 地元食材を使用したオリジナルメニュー

- 地域のスポーツチームとのタイアップ

- 高齢者向け送迎サービスの実施

- 地元学校との連携による職業体験受け入れ

- 地域通貨や商店街スタンプの導入

人材育成と組織づくり

優秀な人材の確保と育成は、フランチャイズ経営の成功に不可欠な要素です。 特に、アルバイトスタッフが主力となる業種では、採用から教育、定着までの人材マネジメント体制の構築が経営の要となります。 人件費は経営コストの大部分を占めますが、優秀なスタッフは売上向上と顧客満足度の向上に直結する重要な投資です。

採用活動では、単に人手を確保するのではなく、店舗の理念や価値観を共有できる人材を選ぶことが重要です。 面接では、経験やスキルだけでなく、人柄や価値観、成長意欲を重視します。 また、地元の大学や専門学校と連携し、インターンシップ制度を導入することで、優秀な人材の早期確保が可能になります。

教育システムの構築では、本部提供のマニュアルをベースに、店舗独自の研修プログラムを作成します。 OJTだけでなく、定期的な勉強会や外部研修への参加機会を提供し、スタッフのスキルアップを支援します。 また、キャリアパスを明確に示し、将来の店長候補や独立支援制度など、長期的な成長機会を提供することで、モチベーションの維持と定着率の向上を図ります。

効果的な人材育成の仕組み:

- 段階的なスキルアップ研修

- メンター制度の導入

- 成果に応じた評価と報酬制度

- 定期的な個人面談とフィードバック

- 表彰制度とインセンティブの設定

顧客満足度の向上施策

顧客満足度の向上は、リピート率と口コミ拡散に直結する最重要課題です。 フランチャイズの強みであるブランド力も、個々の店舗での顧客体験が悪ければ、逆にマイナス効果となってしまいます。 成功している店舗は、顧客の期待を上回るサービスを提供し、ファンを増やし続けています。

顧客満足度向上の第一歩は、顧客の声を積極的に収集することです。 アンケート調査、SNSのモニタリング、覆面調査など、多様な手法で顧客の本音を把握します。 特に、ネガティブな意見こそ改善のヒントとなるため、クレームを貴重な情報源として活用します。

サービス品質の標準化と向上も重要です。 接客マニュアルの徹底により、誰が対応しても一定以上のサービスレベルを保証します。 さらに、プラスアルファの心配りやサプライズサービスにより、顧客の期待を超える体験を提供します。

| 満足度向上施策 | 実施内容 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 待ち時間の短縮 | オペレーション改善 | ストレス軽減 |

| パーソナライズ対応 | 顧客情報の活用 | 特別感の演出 |

| アフターフォロー | 購入後の連絡 | リピート率向上 |

| サプライズサービス | 記念日特典など | 感動体験の創出 |

継続的な改善と革新

フランチャイズ経営において、現状維持は衰退を意味します。 市場環境の変化、顧客ニーズの多様化、競合の進化に対応するため、継続的な改善と革新が不可欠です。 成功し続けているフランチャイズ店舗は、PDCAサイクルを確実に回し、常に進化を続けています。

データ分析に基づく改善活動が、科学的経営の基本となります。 POSデータ、顧客データ、財務データを定期的に分析し、問題点と改善機会を発見します。 売上の時間帯別分析、商品別利益率、顧客の購買パターンなど、多角的な視点でデータを読み解き、具体的な改善策を立案します。

新サービスや新商品の導入も、差別化と成長の源泉です。 本部提供の新メニューに加え、地域限定商品や季節限定サービスなど、独自の付加価値を創造します。 また、デジタル技術の活用により、オンライン予約、キャッシュレス決済、デリバリーサービスなど、顧客の利便性を高める取り組みも重要です。

継続的改善のためのチェックリスト:

- 月次での売上・利益分析

- 競合店の定期的な調査

- 新技術・新サービスの情報収集

- スタッフからの改善提案の収集

- 顧客満足度の定期測定

成功事例から学ぶ経営のコツ

成功オーナーの共通点

フランチャイズで成功を収めているオーナーには、明確な共通点が存在します。 これらの特徴を理解し、自身の経営に取り入れることで、成功確率を大幅に高めることができます。 成功オーナーへのインタビュー調査や経営実績の分析から、以下のような共通要素が浮かび上がってきます。

まず、成功オーナーの最大の特徴は、主体的な経営姿勢です。 フランチャイズだからといって本部に依存するのではなく、自らが経営者として責任を持ち、積極的に事業に取り組んでいます。 本部のマニュアルは参考にしながらも、現場の状況に応じた独自の判断と工夫を加え、より良いサービスを追求し続けています。

次に重要なのは、数字に強いことです。 成功オーナーは、売上だけでなく、原価率、人件費率、営業利益率など、経営指標を常に把握しています。 日次、週次、月次でデータを分析し、問題の早期発見と迅速な対応を行っています。 また、投資対効果を常に意識し、無駄な経費を削減しながら、必要な投資は積極的に行います。

成功オーナーの特徴的な行動パターン:

- 毎朝の店舗巡回と現場確認

- スタッフとの定期的な面談

- 競合店の定期的な視察

- 本部や他店舗との情報交換

- 自己研鑽と学習の継続

経営姿勢と意識の違い

成功するオーナーと失敗するオーナーの最大の違いは、経営に対する姿勢と意識にあります。 成功オーナーは、フランチャイズ加盟を「楽をするための手段」ではなく、「成功確率を高めるための戦略的選択」と捉えています。 この意識の違いが、日々の行動と結果に大きな差を生み出しています。

成功オーナーは、常に顧客視点で物事を考えます。 「自分が顧客だったら」という視点で店舗を見直し、改善点を発見します。 例えば、ある成功しているコンビニオーナーは、毎日違う時間帯に来店し、顧客と同じ目線で店舗をチェックしています。 この習慣により、時間帯ごとの課題を発見し、きめ細かな改善を実現しています。

また、失敗を恐れない挑戦的な姿勢も重要な要素です。 新しいサービスや販促活動に積極的に取り組み、失敗しても原因を分析して次に活かします。 ある飲食店オーナーは、月に1つは新しい取り組みを実施し、PDCAサイクルを回すことを習慣化しています。 この積極的な姿勢が、他店との差別化と継続的な成長につながっています。

成功オーナーの意識レベル:

- 経営者としての当事者意識

- 顧客第一主義の徹底

- 長期的視点での経営判断

- 失敗から学ぶ姿勢

- 変化を恐れない革新性

日々の業務改善の取り組み

成功しているフランチャイズオーナーは、日々の小さな改善の積み重ねを大切にしています。 大きな変革も重要ですが、毎日の業務の中で気づいた改善点を即座に実行することで、着実に店舗の競争力を高めています。 この継続的な改善活動が、長期的な成功の基盤となっています。

業務改善の具体例として、オペレーションの効率化があります。 あるハウスクリーニング店では、作業手順を細かく分析し、無駄な動きを排除することで、作業時間を20%短縮しました。 これにより、1日の対応件数が増加し、売上向上につながっています。 また、使用する清掃用具の配置を工夫し、準備時間も大幅に削減しています。

スタッフの動線改善も重要な取り組みです。 学習塾を経営するオーナーは、講師の移動距離を最小化するため、教室レイアウトを変更しました。 結果として、講師の負担が軽減され、授業の質が向上しています。 さらに、生徒の動線も考慮し、混雑を避ける工夫を加えることで、快適な学習環境を実現しています。

日々の改善活動の実例:

- 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底

- 作業マニュアルの定期的な見直し

- クレーム対応の標準化と共有

- 在庫管理の最適化

- ITツールを活用した業務効率化

具体的な成功事例の紹介

実際にフランチャイズで成功を収めた事例を詳しく分析することで、成功への具体的な道筋が見えてきます。 ここでは、異なる環境と条件で成功を実現したオーナーたちの実例を紹介し、それぞれの成功要因を探ります。 これらの事例から、自身の経営に活かせるヒントを見つけていただければ幸いです。

まず注目すべきは、元アパレル業界出身者がコンビニ経営で成功した事例です。 この方は、アパレル業界で培った接客スキルと商品陳列のセンスを活かし、開業1年目で日販60万円を達成しました。 特に、季節商品の先行展開と、SNSを活用した情報発信により、若い客層の獲得に成功しています。

次に、副業から始めて本業化に成功した買取専門店の事例があります。 会社員として働きながら週末だけ営業を始め、顧客基盤を構築してから本格的に独立しました。 リスクを最小限に抑えながら、着実に事業を拡大した好例です。 現在は3店舗を経営し、年商1億円を超える規模にまで成長しています。

成功事例の共通成功要因:

- 前職の経験やスキルの活用

- 段階的な事業拡大戦略

- 地域特性への適応力

- デジタルマーケティングの活用

- 顧客データベースの構築と活用

地方都市での成功パターン

地方都市でのフランチャイズ経営には、都市部とは異なる成功パターンが存在します。 人口密度が低く、競合が少ない環境を活かし、地域に深く根差した経営により、安定的な収益を実現している事例が多数あります。 地方ならではの強みを最大限に活用することが、成功の鍵となっています。

ある地方都市で学習塾を経営するオーナーは、地域の全ての中学校と高校の情報を徹底的に収集し、学校別の対策講座を開設しました。 都市部の大手塾にはできない、きめ細かな地域密着型のサービスにより、開業3年で生徒数150名を達成しています。 地元の評判と口コミが最大の集客源となり、広告費をほとんどかけずに成長を続けています。

介護事業で成功している事例では、地域の医療機関や行政との連携を重視しています。 地元の病院や診療所と密接に連携し、退院後の患者の受け入れをスムーズに行う体制を構築しました。 また、地域包括支援センターとの定期的な情報交換により、地域のニーズを的確に把握し、必要なサービスを提供しています。

| 成功要因 | 具体的施策 | 効果 |

|---|---|---|

| 地域密着 | 地元イベントへの参加 | 認知度向上 |

| 口コミ重視 | 既存顧客へのフォロー | 紹介率50%以上 |

| 行政連携 | 自治体事業への参画 | 安定受注 |

| 地元採用 | 地域雇用の創出 | 地域貢献と人材確保 |

都市部での差別化戦略

都市部でのフランチャイズ経営は、激しい競争環境の中で、いかに差別化を図るかが成功の分岐点となります。 同じフランチャイズブランドの店舗が複数存在することも多く、独自の付加価値を創造することが不可欠です。 成功している都市部の店舗は、立地の優位性だけに頼らず、サービスの質で勝負しています。

東京都心でハウスクリーニング事業を展開するオーナーは、富裕層をターゲットに高付加価値サービスを提供しています。 通常の清掃に加え、整理収納アドバイザーの資格を取得し、片付けコンサルティングも実施しています。 単価は競合の2倍以上ですが、サービスの質と顧客満足度の高さにより、予約が3か月先まで埋まる人気店となっています。

飲食店での成功事例では、SNSマーケティングを最大限に活用しています。 インスタグラム映えする商品開発と店舗デザインにより、若い女性客を中心に人気を集めています。 また、インフルエンサーとのコラボレーション企画を定期的に実施し、常に話題性を維持しています。 開業2年で月商800万円を達成し、2店舗目の出店も決定しています。

都市部での差別化成功事例:

- プレミアムサービスの提供

- SNSを活用したブランディング

- 異業種コラボレーション

- 会員制サービスの導入

- テクノロジーの積極活用

失敗事例と回避すべきリスク

よくある失敗パターン

フランチャイズ経営における失敗には、明確なパターンが存在します。 これらの失敗パターンを事前に理解し、適切な対策を講じることで、多くのリスクを回避することができます。 実際の失敗事例を分析すると、その多くが防げたはずの失敗であることがわかります。

最も多い失敗パターンは、事業計画の甘さに起因するものです。 楽観的な売上予測と、現実離れした利益計画により、開業後すぐに資金繰りに行き詰まるケースが後を絶ちません。 特に、本部が提示するモデル収支を鵜呑みにし、自身の条件に当てはめた検証を怠ることが致命的なミスとなります。

次に多いのが、本部選定の失敗です。 知名度や加盟金の安さだけで選んでしまい、実際のサポート体制や収益性を十分に検証しないまま契約してしまうケースです。 契約後に、約束されていたサポートが受けられない、隠れたコストが発生するなどの問題が発覚し、後悔することになります。

典型的な失敗パターンと発生率:

- 資金計画の甘さ(失敗事例の約40%)

- 本部選定ミス(約25%)

- 立地選定の失敗(約20%)

- 人材マネジメントの失敗(約10%)

- その他(約5%)

資金不足による経営破綻

資金不足による経営破綻は、フランチャイズ失敗の最も典型的なパターンです。 初期投資に資金の大部分を使い切り、運転資金が底をつくケースが多発しています。 特に、開業後6か月以内に資金ショートを起こす事例が全体の約30%を占めており、深刻な問題となっています。

ある飲食店フランチャイズの失敗事例では、初期投資2,000万円のうち1,800万円を設備投資に使い、運転資金をわずか200万円しか確保していませんでした。 開業当初の集客が予想を下回り、3か月で運転資金が枯渇しました。 追加融資も受けられず、開業から6か月で廃業に追い込まれています。

資金不足を防ぐためには、保守的な資金計画が不可欠です。 売上は控えめに、経費は多めに見積もり、最悪のシナリオでも1年間は事業を継続できる資金を確保すべきです。 また、複数の資金調達手段を準備し、緊急時の資金調達ルートも確保しておく必要があります。

資金不足を防ぐための対策:

- 初期投資の20%以上の予備費確保

- 月商の6か月分以上の運転資金

- 複数の金融機関との取引関係構築

- 売上の下振れリスクを想定した計画

- 定期的なキャッシュフロー管理

本部選定のミスマッチ

フランチャイズ本部の選定ミスは、取り返しのつかない失敗につながることがあります。 契約前の情報収集不足や、表面的な条件だけでの判断が、後々大きな問題を引き起こします。 特に、本部の経営方針と自身の価値観のミスマッチは、日々のストレスとなり、経営意欲の低下につながります。

ある学習塾フランチャイズの失敗事例では、教育理念の相違が問題となりました。 オーナーは生徒一人ひとりに寄り添った指導を重視していましたが、本部は効率重視で、1クラスの人数を増やすよう圧力をかけてきました。 この方針の違いにより、オーナーのモチベーションが低下し、結果的に講師も離職、生徒も減少し、廃業に至りました。

本部選定では、財務面だけでなく、企業文化や価値観の一致も重要です。 可能であれば、既存の加盟店オーナーから直接話を聞き、本部の実態を把握すべきです。 また、契約書の内容を専門家に確認してもらい、不利な条項がないかチェックすることも必要です。

本部選定で確認すべきポイント:

- JFA(日本フランチャイズチェーン協会)への加盟状況

- 既存加盟店の収益実績と満足度

- 契約内容の透明性と公平性

- サポート体制の具体性と実効性

- 本部の財務健全性と将来性

リスク回避のチェックポイント

フランチャイズ経営のリスクを最小限に抑えるためには、事前の入念なチェックが不可欠です。 多くの失敗事例を分析すると、契約前の確認不足が原因となっているケースが大半を占めています。 以下のチェックポイントを確実に確認することで、重大なリスクを回避することができます。

まず重要なのは、フランチャイズ本部の信頼性と実績の確認です。 設立年数、店舗数、売上規模などの基本情報に加え、過去のトラブル事例や訴訟の有無も調査すべきです。 インターネット上の評判や、業界関係者からの情報収集も有効な手段となります。

次に、収益モデルの妥当性を検証します。 本部が提示する収支モデルが、実際の店舗実績に基づいているか、また、自身の出店予定地域でも同様の収益が見込めるかを慎重に検討します。 可能であれば、複数の既存店舗の実績データを入手し、比較検証することが望ましいです。

リスク回避のための必須確認事項:

- 本部の経営状況と信用調査

- 契約条件の詳細確認と専門家への相談

- 既存加盟店の実地調査

- 競合避止義務の範囲と期間

- 解約条件と違約金の確認

契約内容の確認事項

フランチャイズ契約は、一度締結すると簡単に変更できない重要な取り決めです。 契約内容を十分に理解しないまま署名してしまい、後から問題が発覚するケースが多発しています。 特に、小さな文字で書かれた条項や、専門用語で記載された内容には、重要な制約事項が含まれていることがあります。

ロイヤリティの計算方法は、最も注意深く確認すべき項目です。 売上歩合方式、粗利分配方式、定額方式など、方式によって負担額が大きく変わります。 また、ロイヤリティ以外にも、広告宣伝費、システム利用料、研修費など、様々な名目での支払い義務が発生することがあります。

テリトリー権(商圏保護)の有無も重要な確認事項です。 同一ブランドの他店舗が近隣に出店されると、売上に大きな影響を受けます。 契約でテリトリー権が保証されているか、保証されている場合はその範囲と条件を明確に把握しておく必要があります。

| 確認項目 | チェック内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| ロイヤリティ | 計算方法と率 | 隠れたコストの有無 |

| 契約期間 | 更新条件と解約条件 | 自動更新条項の確認 |

| テリトリー権 | 保護範囲と条件 | 将来の出店計画 |

| 商標使用権 | 使用範囲と制限 | 契約終了後の扱い |

| 仕入れ義務 | 本部からの購入義務 | 価格の妥当性 |

撤退時の条件確認

事業撤退は考えたくない事態ですが、リスク管理の観点から、撤退条件を事前に把握しておくことは極めて重要です。 撤退時の条件が不明確なまま契約してしまい、莫大な違約金や損害賠償を請求されるケースが後を絶ちません。 最悪の事態を想定し、撤退時の財務的影響を正確に把握しておく必要があります。

中途解約時の違約金は、契約によって大きく異なります。 残存契約期間のロイヤリティ相当額を請求される場合や、投資回収額を基準に算定される場合など、様々なパターンがあります。 5年契約で3年目に解約する場合、数百万円から1,000万円以上の違約金が発生することも珍しくありません。

競合避止義務も重要な確認事項です。 契約終了後、一定期間は同業種での営業ができない制約が課されることが一般的です。 この期間や地域の範囲によっては、生計を立てることが困難になる可能性があります。 契約前に、これらの制約事項を十分に理解し、受け入れ可能かを判断する必要があります。

撤退時のリスクを最小化する方法:

- 契約期間を短めに設定

- 解約条項の詳細確認

- 違約金の上限設定交渉

- 競合避止義務の範囲限定

- 在庫買取条件の明確化

フランチャイズ選びの実践的アドバイス

自己分析と適性診断

フランチャイズ選びの第一歩は、自分自身を深く理解することから始まります。 どんなに優れたフランチャイズシステムでも、自分の適性や価値観と合わなければ、成功は望めません。 客観的な自己分析により、最適な業種とフランチャイズ本部を選択することができます。

まず、自身の強みと弱みを明確にします。 過去の職歴、保有スキル、性格特性などを棚卸しし、どのような業務が得意で、何が苦手なのかを整理します。 例えば、接客が得意な人は飲食店や小売業、数字に強い人は学習塾や買取店など、強みを活かせる業種を選ぶことが重要です。

次に、ライフスタイルと価値観を考慮します。 24時間営業のコンビニは高収益が期待できますが、プライベートの時間は限られます。 一方、学習塾は夕方以降の勤務が中心で、日中の時間を有効活用できます。 家族との時間、趣味、健康管理など、仕事以外の要素も含めて総合的に判断する必要があります。

自己分析のチェック項目:

- 得意分野と苦手分野の明確化

- 投資可能金額とリスク許容度

- 希望する労働時間とライフスタイル

- 5年後、10年後のビジョン

- 家族の理解と協力体制

複数の本部を比較検討する方法

フランチャイズ本部の選定は、人生を左右する重要な決断です。 1社だけでなく、必ず複数の本部を比較検討し、最適な選択をすることが成功への近道となります。 体系的な比較方法により、各本部の特徴と優劣を客観的に評価することができます。

比較検討の第一段階は、情報収集です。 各本部のホームページ、パンフレット、説明会資料などから基本情報を収集します。 また、業界誌や専門サイトでの評価、既存加盟店の声なども重要な情報源となります。 最低でも5社以上の情報を集め、比較表を作成することをお勧めします。

評価基準を明確にすることも重要です。 初期投資額、ロイヤリティ、サポート内容、ブランド力、収益性など、複数の評価軸を設定し、それぞれに重要度の重み付けを行います。 点数化することで、感情に流されない客観的な判断が可能になります。

| 比較項目 | A社 | B社 | C社 | 重要度 |

|---|---|---|---|---|

| 初期投資 | 500万円 | 800万円 | 300万円 | ★★★ |

| ロイヤリティ | 売上の5% | 定額10万円 | 売上の8% | ★★★ |

| サポート充実度 | ◎ | ○ | △ | ★★★★ |

| ブランド力 | ○ | ◎ | △ | ★★ |

| 収益実績 | 月利50万円 | 月利80万円 | 月利30万円 | ★★★★★ |

説明会や体験研修の活用法

フランチャイズ本部が開催する説明会や体験研修は、実際の事業内容を理解する絶好の機会です。 パンフレットやホームページだけでは分からない、生の情報を入手できる貴重な場となります。 これらの機会を最大限に活用することで、より確実な判断が可能になります。

説明会では、積極的に質問することが重要です。 事前に質問リストを作成し、特に収益性、サポート内容、リスク要因については詳しく確認します。 また、他の参加者の質問と回答も貴重な情報源となるため、メモを取りながら傾聴することも大切です。

体験研修や店舗見学では、実際の業務を体験できます。 作業の難易度、必要な体力、接客の実態など、現場でしか分からない情報を得ることができます。 可能であれば、複数の時間帯や曜日に訪問し、繁忙期と閑散期の違いも確認すると良いでしょう。

説明会・研修で確認すべきポイント:

- 実際の収支データの開示請求

- 失敗事例とその原因の確認

- 既存オーナーとの面談機会

- 契約書の事前開示と説明

- 本部スタッフの対応と誠実性

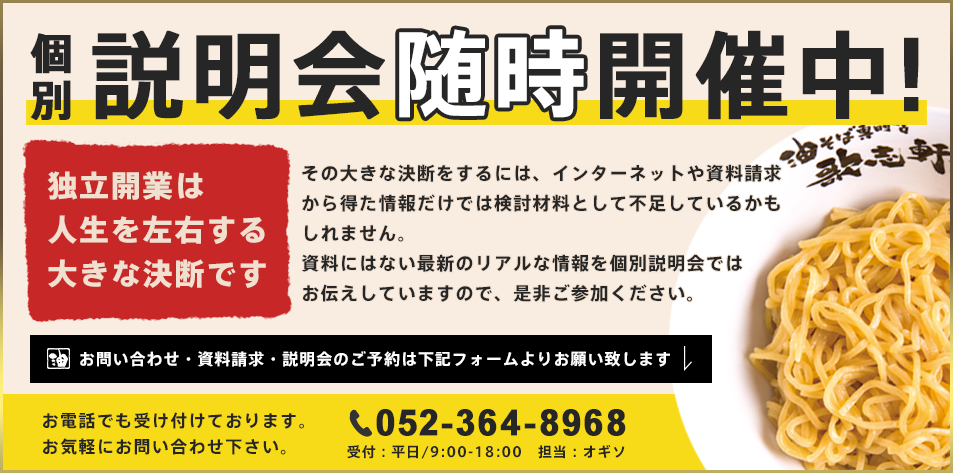

ラーメンフランチャイズを始めるなら「油そば歌志軒」がおすすめ!

ラーメンフランチャイズを始めるなら、「油そば歌志軒」がおすすめです。

「歌志軒」は、麺を極めたスープのないラーメン「油そば」の専門店として、2010年に名古屋で1号店をオープンしました。

現在では50店舗以上を展開し、独自のタレや調味料の大量生産によるコストカットと、オペレーションのシンプル化で高い利益率を実現しています。

「歌志軒」の油そばは、他のブランドと差別化を図るオンリーワンの商品力が魅力です。

吟味された原料と秘伝の製法で生まれたこだわりの麺、麺の旨みを引き立てる魔法のタレ、アッサリとしてクドくなくコクを醸し出す調合油が、素朴でありながら奥深い味を生み出しています。

また、常時10種類以上あるトッピングや期間限定メニューで、お客様参加型の「楽しみ」を創出しながらブランドを成長させていく点も特徴の一つです。

そして見逃せないのが、麺業態の常識を覆す女性からの圧倒的な支持率の高さ。

トッピングによるカスタマイズの楽しさとヘルシーさが、SNSでの支持や検索率の高さにつながっています。

「歌志軒」では、独立開業に向けて2つのコースを用意しています。

【独立開業の選べる2コース】

– フランチャイズコース

– 法人の方、飲食店業界経験者の方、充分な資金を準備できる方におすすめ

– のれん分けコース

– 個人の方、飲食店業界経験者の方、今から資金を貯める予定の方におすすめ

フランチャイズコースの魅力

フランチャイズコースでは、店舗運営の基礎をマスターできる充実した研修制度を用意しています。

実際の店舗や研修施設で、接客サービスや調理など実地で学び、必要な知識や技術を身につけることができます。

教育の専門スタッフが丁寧に指導するので、フランチャイズオーナー未経験の方でも安心です。

また、一般的なラーメン店の初期費用が約2,300万円なのに対し、「歌志軒」では800万円から開業可能。

スープ釜が無いので厨房機器も少なく、小さな物件でも対応可能なパッケージとなっています。

半年間の平均月間売上は550万円。

店舗状況にもよりますが、充分な利益を見込むことができるでしょう。

のれん分けコースの特徴

一方ののれん分けコースは、「歌志軒」オリジナルの独立支援システム「実 MINORI」を活用した自己資金0円での開業が可能です。

まず社員として入社し、給料をもらいながら店長経験を積んだ上で独立するので、様々な不安要素を取り除きながらオーナー店長としてのスキルを身につけていけます。

キッチンスタッフからスタートし、副店長、店長を経て独立オーナーとなるまでの道のりを、既存店長が丁寧に指導しながらサポート。

着実なステップアップが可能な仕組みとなっています。

オーナーインタビューから見える魅力

実際にフランチャイズオーナーとして活躍されている方々のインタビューからも、「歌志軒」の魅力が伝わってきます。

【オーナーインタビューから見える魅力】

– 美味しい油そばを地元に広めたいという思いからの開業

– 商品の美味しさ、手軽さ、アレンジの楽しさが決め手

– 充実した研修と運営サポートで未経験者でも安心して開業できる

– 詳細なマニュアルとスタッフ育成システムで多店舗展開もしやすい

– 油そばの魅力を一人でも多くのお客様に伝えたいという情熱

オーナーの皆さんの声からは、「歌志軒」の商品力と充実したサポート体制への信頼、そして油そばの魅力を広めたいという熱い思いが感じられます。

ラーメンフランチャイズへの参入をお考えの方は、ぜひ「油そば歌志軒」に注目してみてはいかがでしょうか。

きっと、新たなビジネスチャンスと可能性が見えてくるはずです。

まとめ

フランチャイズビジネスは、適切な準備と戦略により、高い確率で成功を実現できる魅力的な事業形態です。 本記事で紹介した成功しやすい業種の選定から、7つの成功ポイントの実践まで、体系的なアプローチにより、あなたも理想的なフランチャイズ経営を実現できるはずです。 重要なのは、本部に依存するのではなく、主体的な経営者として、顧客満足度の向上と継続的な改善に取り組む姿勢です。

成功事例から学んだように、前職の経験を活かし、地域特性に合わせた独自の価値を提供することで、競合との差別化を図ることができます。 一方、失敗事例からは、資金計画の重要性と、本部選定の際の慎重な検討の必要性を理解いただけたことでしょう。 フランチャイズは決して楽な道ではありませんが、正しい知識と準備により、リスクを最小化しながら事業を成長させることが可能です。

これからフランチャイズ開業を検討される方は、まず自己分析から始め、複数の本部を比較検討し、説明会や体験研修を通じて実態を把握することから始めてください。 そして、本記事で紹介した7つのポイントを実践することで、あなたのフランチャイズビジネスは必ず成功への道を歩むことができるでしょう。 夢の実現に向けて、今日から第一歩を踏み出してみませんか。

KAJIKEN

KAJIKEN